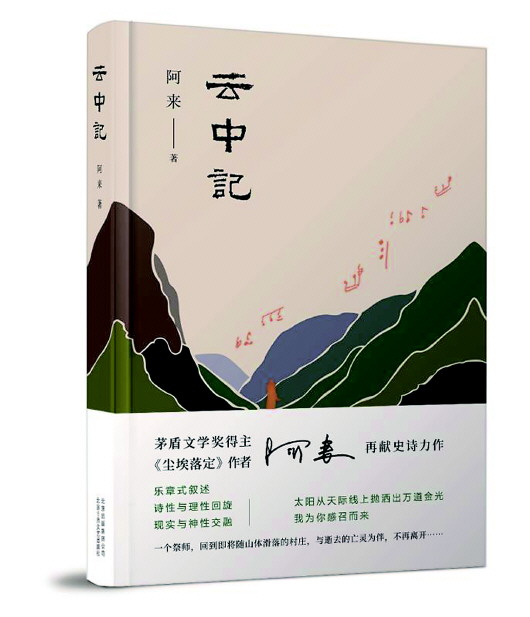

今年出版的阿来新作《云中记》,讲述了千年古村云中村,在八级地震中地裂天崩,又在次生灾害山体滑坡中消失的故事。

小说主人公是云中村的祭司阿巴。地震后,他没有和村民们一起易地搬迁,而是遵从职业的呼唤,回到灾后满目疮痍的云中村,焚香祷告,抚慰灵魂,最终与村子一起,在山体滑坡中重归大地怀抱。作家用诗性的笔触,史诗般的叙述方式,为山林、草木、河流及寄居其上的所有生灵画像。他通过阿巴的眼睛,呈现了这座村庄的历史和现状,描绘了村民的生活和命运。

这是一部酝酿了十年的长篇小说,也是一部记录灾难、书写崇高的乐章,它用庄严和悲悯,唤起崇高和希望。

2008年5月12日14时28分,汶川地震发生。第二天,作家阿来启程赶赴灾区,前后盘桓数月,又酝酿超过十年。2018年5月12日,汶川地震十周年纪念日,阿来才动笔,2018年国庆假期完稿,2019年4月终于出版。他说,“这是我最爱的一部小说,我等这本书等了十年。”

十年酝酿

草地:您是怎样开始创作这本小说的?

阿来:汶川地震十周年纪念日那天,我动笔写这部小说。那个时候我人在成都,本来在写另外一本书。下午两点二十八分,全城的警报一拉响,我坐在桌子前,突然一下子泪如雨下。地震发生后,我见过那么多死亡,也见过那么多感人的事迹,都没有流过泪。但是那一天,我不知道为什么流了泪。然后就关了原来那个没写完的小说,开始写《云中记》。

草地:听说您震后去了好几次灾区?

阿来:我首先是经历了地震,自己内心就不得安宁。从国家来讲,受灾的人是我们的同胞,从人类的意义来讲,他们是我们的同类。当他们经历这样灾难的时候,我们跟他们同在,哪怕不能分担什么。这些都是发乎本心的,如果不是写这本书,这么多年我也从来没讲过这些。我去北京、去上海、去广州募捐,交了很多朋友,希望建一个学校,做规划做设计,虽然后来没有成功。真正做了这个事情,会很惭愧自己的能力是有限的,但我觉得这个经验非常宝贵。做和不做,到底是不一样的。

草地:震后十年怎样酝酿这部小说?

阿来:就是积累,始终有一个中心,都往这个中心归拢。而且地震以后我也时常返回这些灾后重建的地方,干部我也见过,群众我也见过。震后几天我见过阿坝的一位副州长,一见面他就哭了。我赶紧问他,是不是你家里有人遭遇不幸?他说不是。他说:“这么多天,灾难一发生我就发现,我在这儿是层级最高的干部,必须担起这个责任来。”我在《云中记》里写的乡长,也是这样。

书中的故事都有真实的依据,汶川地震一发生,通信全断了,跟外界联系不上,当天晚上所有能组织起来的干部,摸着黑就下去了,这一路上生生死死谁知道?那个时候干部们强烈地意识到自己是谁。这个副州长当时马上自任指挥长,就是承担责任。他家就在茂县(同样是汶川地震极重灾区),他说:“我担这么大责任,我怎么敢问家里?要是家里真有事,怎么办?”他的方式就是不问。我说,那你哭什么?他说:“老弟,什么都没了呀。你我是同龄人,你走了不同的道路,我从普通干部开始,三十多年,从基层干到现在,建设乡村,建设工业,改变基础设施。一条公路,我们不知改造了多少次才改造成现在这样子;一些电站、工厂,我们花了多少工夫才建设起来,形成这样的规模;农村进行了多少改造,才变成这个样子。几分钟时间,没啦!”

这是他最本质的感悟。“就算重新来过,我已经再没有一个三十年了。这个地震对我来说意味着什么,三十多年白干了!把我一生的奋斗都取消了!”一个干部的奋斗就是聚集在这些成果里,虽然没有一个是他单独干成的。他说:“不光是国家的损失,也是我的损失啊!你将来还有几本书,我有什么?过去从这里经过,我常告诉别人,这个电站是我组织建的,这个工厂是我下过工夫的,改制过后,慢慢焕发生机。现在你看,就这一堆烂砖头。”

草地:为什么说等这本书等了十年?

阿来:每一部小说一定要找到一种恰当的表达方法、语言方式。小说只靠内容是不可能成功的,问题是怎么来处理,怎么剪裁得当,什么东西说到什么样的程度。

我从还在地震灾区时就开始准备,但一直没有想好怎么写。过于写实,好像会被事实湮没。离开写实,写那些极致的悲痛、绝望,或者写自救与救人的过程中,那些崇高的东西,但稍不谨慎就可能写偏,把真的写成假的,反而让人觉得崇高是虚伪的。这不光是我的经验,文学书写中有大量的这种失败的经验。

其实到今天为止,我们没有一个真正成立的关于灾难的书写。中国经历了这么多伟大的战争,但是还没有像西方那样伟大的战争文学。我们还是局限于基本的事实、行为,没有更深的理解,还在就事论事。由事情本身,强制性地寻找意义、附加意义。因为我们不太相信呈现事情本身。不把意义直截了当地说出来,就怕人家不明白,也怕自己不深刻。所以我想了很久,很多年没有动笔,其实就是没有把这些问题想清楚。

动笔那一天,我觉得我把这个问题想清楚了——还是要基于人的普通反应,基于人最基础的情感。

小说的原型

草地:《云中记》的故事,云中村里的人物有原型吗?

阿来:有。被迁移的村庄不止一个,“云中村”的原型不是藏族村落,而是羌族村落,后来迁到邛崃附近。我对羌族文化不熟悉,其实汶川地震中也有很多藏族村落遭灾,所以我觉得还是写我熟悉的文化。人物塑造也受到启发,一个搞摄影的朋友,地震后几年他突然拿了几张照片给我看,在一个迁移了的村,村里的巫师又回到原来的村子,他过去跟拍,巫师就一个人在废墟前面敲鼓。“活人政府管,灵魂我来管。”书里主人公阿巴的话就是这个巫师说的。但他肯定没有像阿巴一样,选择和云中村共同消失,他可能是每年定期回去。这给了我启发,我就想万一他不回去呢?我的人物、小说需要发展,但是要写得合理。要是回去造成新的死亡,地方官员是要负责任的。但是小说里的乡长是阿巴的外甥,而且是在震后重建中成长觉悟起来的干部。他诞生于这个文化中,对舅舅的选择有足够的理解,他也决定尊重他,不惜失掉官职。当然我也不忍心。小说是虚构,虚构就在这些地方显示力量,我就让阿巴的外甥官复原职。

草地:为什么选择一个苯教祭司来做小说的主角?

阿来:这也是精心考虑的。苯教是原始宗教,崇尚万物有灵,刚好提供了这样一个空间。如果是佛教就没法写了,因果报应,生死有命,就变成一个不容解释的因果报应,没有讨论的空间了。

草地:在小说中您为何要关注万物有灵?

阿来:我写了几十种植物,有鹿群、碉楼,更重要的是山神。山神是他们的祖先,也是个英雄。第一是万物有灵,第二从现代科学意义来讲,我们需要处理一个关系——难道大地只是施加我们灾难吗?我在题记中说了:“大地震动,只是构造地理,并非与人为敌。”它的规律在于运动,而人的悲剧性在于,明明这是多灾多难的土地,但也必须在土地上生活。它暂时静止的时候,人们享受它给予的土地、流水、空气、滋养,但它愤怒的时候,火山爆发、地震、泥石流、洪水,哪天它又不想下雨了,哪天要掀个海啸了……但是它不是要与人为敌。它跟战争不一样,战争有个明确的敌人,难道因为这个我们可以恨大地?不能。这是人的宿命,大地又没邀请你来,但是你除了生长在这儿,没有地方去。你就只好忍着,承认这个事实。而且要向大地上别的生命体学习,如何跟大地建立互相的关系。大地不仅哺育了人这种生命,而且哺育了更丰富的生命世界。

很多人对这个生命世界,对我们居住的环境没有多少感情。所以我想,写这本小说,首先我要学会处理死亡。终于可以用一种美丽的方式来处理死亡,用颂歌的方式来对待死亡,而不是悲号。第二就是人和土地关系的问题,又跟今天我们对生态、环境的关注是非常契合的。生命共同体,加上云中村的万物有灵,就形成一个人和自然的非常深入的对话。因为我也有个责任,在写出大地的严酷的时候,更要写出大地之美。

用美的方式叙述残酷和坚韧

草地:为什么要用美的语言来书写灾难?

阿来:文学是审美活动。写那些残酷、那些坚韧的时候,我觉得一定要用一种美的语言。今天的文学出现一个问题,当我们写下这些文字,写下这些记忆的时候,其实我们自己都不太确认、不太相信。所以我觉得最重要的是,我们写出来的东西,尤其是那些美好、高尚的东西,自己先要相信。但是相信不是容易的事,我们更容易相信那些消极、黑暗的东西,好像这些东西更容易接近真相,更接近某种生存的本质。因而一旦有美的东西出现,我们可能本能地就对它有抗拒。尤其是在地震那种特别的灾变过程中,尤其是灾害刚刚发生的那段时间,我确实看到了中国人身上焕发出来的特别美好、特别高尚的东西。

相信就会看见,不相信则会视而不见。看见了,感受到了,前行时会更乐观一些,光明一些,生命中的欢愉也会更多。

草地:您在题记里说“向莫扎特致敬”,为什么这样说?

阿来:地震发生后的第四个还是第五个晚上,我在震中映秀镇,大概晚上九十点钟,救援者的身心都透支了,突然救援工作就暂时停下来了。探照灯一关,有人在帐篷,有人在墓地,我回到车上,睡不着。

一切都安静了,这个时候我作为一个作家的意识出现了。我们中国人,好像不会对待死亡。一个人刚死,尤其是跟我们相关的人,我们悲痛欲绝,但随着时间的过去,这个悲痛一点一点减轻,直至我们差不多遗忘,这痛苦就消失了。我们对待死亡没有一种更美好的方式,不管是送他们入土,包括安葬的方式,墓地的样式,祭奠的形式,都好像不够美,不够纯粹。

我是个音乐爱好者,那天晚上,我特别想要有美一点的声音。那些叽叽歪歪的流行歌曲是不合适的,唱昂扬的爱国歌曲也不合适,我车里一大包CD都是这样的音乐。我一打开就把莫扎特的《安魂曲》翻出来了。莫扎特写《安魂曲》时,他知道自己快死了,面对死亡之期,却那么温暖,那么美。他没写完就去世了,去世前把自己的构想告诉了学生,学生按照他的思路和方法,完成了这个作品。那晚我就想放《安魂曲》,但恐怕遇难者家属不同意。可确实忍不住,因为我睡不着,累了多少天。周围那么安静,周围就是死亡,而且不是一两个人,是几千人。

我终于忍不住放了,一开始声音很小,后来声音一点点放大。我觉得其实我们面对死亡,也可以采用一种美好的方式。这种美好其实更有尊严,或者用我们中国人的话说,更体面。为什么?既然死亡已经发生,呼天抢地、悲痛欲绝有什么用?不如用另外一种方式来理解:这些死亡不过是发生在我们前头,最后生命还要面临这个结果。如果在我“伸腿儿”的那一天,我周围也是一片哭声,我不愿意。

所以那天晚上一放《安魂曲》,我想有一天我要写灾难、写死亡的时候,要用美的方式,而不是悲苦不堪。中国人形容绝境,上天天无路,入地地无门,不是这种。所以《云中记》里一直探讨死亡,主人公阿巴一直愿意相信灵魂的存在。虽然按唯物主义的方法,我们不能证明的就暂且认为不存在,但是我想我要创造一个人物,即便在有与没有之间,也愿意相信。所以阿巴总是问自己,活人政府在照顾,死人呢,万一有鬼呢,万一有灵魂呢,谁来照顾?他也不确信有,所以他回到云中村,千方百计天天去找,而且找不到也让他很沮丧,因为找不到就意味着剥夺他的贡献的意义。最后他还是决定要相信,当这个村庄要消失,这些鬼魂也要跟着消失的时候,他选择了一种牺牲。

草地:您觉得阿巴是选择了一种美的方式牺牲?

阿来:是的,他选择了一种美的方式,至善至美,去相信。政府培训他作非物质文化遗产传承人的时候,他还是个半吊子。他相信也并不意味着这个世界上真有灵魂,他心里宁愿相信,就像一个信仰。这个时候,人的高尚的一面是,我愿意为我自己相信的东西付出。今天我们讲的职业的崇高感就从这来。一个写作的人就是奉上至善至美的文章,一个工匠有他的职业要求,一个政治家有他的职业操守。那么像他这样一个半吊子宗教职业者,他选择相信是他的职业需要。

草地:您认为阿巴是怎样产生这种觉悟的?

阿来:就是灾难,以及死亡。就是突然发现:生命很重要吗?片刻之间就可以抹去这么多生命。物质层面来说,云中村这样的村庄,经历了上千年才构成这样的规模,大地之手也可以轻而易举在瞬息之间一下毁灭。而大地毁不掉的是情感和精神。人的这些东西只有在极端的环境中,才可能被相信被唤醒。所以我们经常说,巨大的灾变,别人的死难和牺牲,有时是对活着的人的精神洗礼。如果没有从这个意义上来认知灾难加诸我们的东西,那我们从灾难中学不到任何东西。而且我自己在见过那么多死亡之后,深感生命、财产都算不了什么。在灾难现场,你得承认不是一个人的灾难,甚至不仅是一代人的灾难。我写的云中村,一千多年的历史,毁灭不过转瞬之间。财产算什么,生命算什么?但最后能留下给自己一点安慰、一点温暖、一点信心的,就是人与人之间的情感、精神、相信,不然人是活不下去的。

“愿你面前的道,路是笔直的”

草地:创作这本小说难度大吗?这部小说您觉得有遗憾的地方吗?

阿来:没有遗憾,这本书应该还是很成功,因为我自己等这本书也等了足足十年。如果说一般难度,哪用得着十年啊。

草地:《云中记》在您所有作品中处于什么位置?

阿来:《云中记》是我最喜欢的作品之一。长篇小说这是第四本,第一本是《尘埃落定》,第二本是《机村史诗》,我都觉得能够结结实实代表我不同阶段写作的最高水平。某种程度上,要是不嫌狂妄,也是当下中国小说能达到的最高水平。

草地:翻开《云中记》的第一页,有您赠给读者的一句话:“愿你面前的道,路是笔直的”,该如何理解?

阿来:这是小说中人物的话,也是我老家嘉绒藏语中的一句话。我们分别的时候一般说“慢走”“一路顺风”,非常庄重。古老的文化里,有时会有一些非常超出一般性的东西。其实我们那个山区,没有一条道路是笔直的,人生也一样。它具有某种象征意义,表达一个超现实的愿望。一些小人物,他自己面前的路都坎坷不平的时候,对别人发出这样的祝愿,而且把这种愿望时时刻刻送给别人。这种话不是随便说的,一定非常郑重其事。

草地:您希望读者从《云中记》里产生什么样的共鸣?

阿来:我不对读者有特别的期待。我觉得一个纯粹的艺术家能够从自己完成作品的过程中得到满足,写《尘埃落定》时就是这样。但是我也相信,读者不可能面对一个好的作品无动于衷。虽然今天是一个泛娱乐化的时代,我相信一定还有很多读者要去追求一些更高层次的精神审美。我希望《云中记》至少在市场上,将来能够跟《尘埃落定》比肩。但各方面,《云中记》应该比《尘埃落定》更好一些。我今年60岁,写《尘埃落定》时30岁。天地恒长,有变有不变。

草地:您怎么看待自己作为四川省作协主席这个身份?

阿来:我想作家无非就是除了自己的私生活以外,跟工作相关就三个方面:一个是写作,一个是阅读,一个是深入生活。我倒没有想说私生活要给谁做表率,我不是一个道德信徒。但是我希望我在跟工作有关的方面,能够对大家有点示范的效果。我确实希望,我们总是互相影响互相交流,而且文化基因是在这种互相影响交流中传承和变化的。但是可能今天的消费社会提倡了一种另外的价值观,或者很多人做事基于功利心的考虑更多,我不能说他们一点精神指向都没有。但是当我必须来履行这个职责的时候,我又觉得还是要做好。

相关新闻

版权所有:西南作家网

国家工业信息化部备案/许可证:黔ICP备18010760号 贵公网安备52010202002708号

合作支持单位:贵州省青年文学研究会 四川省文学艺术发展促进会 云南省高原文学研究会 重庆市巴蜀文化研究中心

投稿邮箱:guizhouzuojia@126.com QQ1群:598539260(已满) QQ2群:1042303485