欧阳江河,1956年生于四川泸州。北师大终身特聘教授。出版中文诗集14本,文论随笔集一本。在国外出版个人翻译诗集10本,包括德语4本,英语2本,法语1本,西班牙语3本,阿拉伯语1本。曾任《今天》文学社社长。

关注新的“现场”,孕育“新我”的诞生……

张光昕:差不多从《凤凰》开始,您的写作似乎抵达一种全盛的白热化阶段,在国内外收获相当多的肯定和赞誉。在承认您作品重要性的同时,您的作品也引起一定的争议。一些严肃的学术刊物刊登过批评文章,也组织过一定规模的讨论。您如何理解这种批评?想过要做出必要的回应吗?

欧阳江河:批评界必须坚持他们自己的诗学观,但中国的诗歌批评界本身并非铁板一块,而且多年来国内诗歌创作与诗学批评的严重不对等、深度错位,已经对批评自身造成了生态性伤害。写作界也一样。这种原创写作与批评写作之间的脱节,尤其是,中国的写作现场与世界写作现场(诗歌的原创性写作、时评式的批评写作、以及学术研究性写作)之间的大面积脱节、滞后、缺环,真的让人无言。我呢,我可不会因为想讨好批评而改变自己的写作。我写作的每一个时期都处于各自的发生阶段。有人认为,当别人批评我作品的时候,我理所应当做出回应。但我不这样认为。当批评的声音传到我这里,我可以选择不认同、不接受,这没有什么大关系,我们各自澄清。但我现在暂不作公开回应,这不仅涉及写作的深度理解问题,也涉及诗歌写作的费解、难解、无解。如果需要回应,我或许会写一本书,专门来谈我的诗。或者我压根儿不愿意花这个力气去谈论自己的写作,我也就不会去触碰它,别人要怎么谈就让他谈去。从另一方面讲,我的作品被批评也是非常有意义的,批评本身会将一些“隐在的“精神症候提取出来,使之成为“显见”。通常这样的“从隐在到显见”的提取,不会是抒情事件,媒体事件,而往往是带有更坚硬的、更原生态的、多少带点悖逆和冒犯性质的划界行为、分裂事件。我不会轻易顺着批评的声音改变自己的写作向度,写作性质,向批评妥协,也不会讨好批评界,为了让他们说我的好话而改变自己。在这个问题上,我将绝对地一意孤行,因为作为一个成熟诗人,我对自己一路写到诗的深处、暗处、孤绝处,到底想做什么、能做什么,是异常清醒的、深思熟虑的,是一粒米一个字掂量过的。况且问题本身并非单方面的。我要深问的是,躲在作为显见、作为划界行为的花式批评背后的,又是些怎样的雀跃者,受庇护者,匿脸者呢?学院资源配给制的,行会诗派流变的,趣味分化与风格断代史的,佛系的?好像是个混搭的症候群。有意思。对此我的感触是:我和他们干的大概不是同一件事。

张光昕:读者对您不同阶段的诗歌看法各异,您自己怎么看?

欧阳江河:很多人特别喜欢我早期诗歌,但是我后来发生了变化。我为什么不能再坐下来写早期那样的诗歌?我想,这种变化对我来讲是理所当然的,并且这样的变化也发生在同一时期的西川身上,部分的发生在北岛和翟永明身上,但是几乎没有发生在一批以抒情见长的诗人身上。在一定程度上说,这些诗人还停留在上世纪九十年代的延长线上,而我和西川等人已经进入新的世纪和新的“现场”。我们开始考虑新的问题,而不再纠结老问题。并不是说,旧诗学诗人写得不好,新诗学诗人一定写得好,不是这样的。而是说,新诗学更加留意不断发生的新问题,关注新的“现场”,孕育“新我”的诞生。

西川译过米沃什很有名的一首诗叫《礼物》,有一句写道:“想到故我今我同为一人并不使人难为情/在我身上没有痛苦”。意思是,“旧我”和“新我”都发生在同一个人身上,而他却一点不感到尴尬和难堪。这种想法很厉害啊,为什么一个人身上一定要永远保持同一个自我?它为什么不能是矛盾的?为什么不能是“新我”与“旧我”的“合一”?“合一”就一定要有分身,于是那些始终把抒情作为美学最高任务的诗人,都没办法迎来“合一”。他们只能做到“纯一”,只能单纯地重复自己,因为抒情依靠的是不断加强和升华。抒情者后面有个幻觉,即我是抒情者、崇高者、献祭者和牺牲者。抒情者具有一种上帝视觉,他虽为弱者,但在抒情里,却能把自己变成一个在情感和真理幻觉上的强者。因为如果不抵达极端致幻的程度,他就成不了强有力的、纯洁的抒情诗人。这就是为什么自古以来,抒情诗都缺乏根本上的反讽性和戏剧性,也不能使用复合声音,缺乏叶芝所说的面具后面那个文本自我。

张光昕:“旧我”与“新我”的“合一”,是诗人能够实现的理想境界了,在诗歌史上出现过这样的典范吗?

欧阳江河:令我终身难忘的,是当年庞德见到叶芝时对他说的话:尽管你是一个非常伟大的诗人,但具体说,你只是一个抒情诗人。你的语言太美太准,莫不如,你教我击剑,我教你写诗。这句话非常有名。就这样,庞德改过叶芝的诗后,叶芝的诗变得更加伟大,因为他放弃了维多利亚时代的、爱德华时代的抒情腔。叶芝诗中的材料非常庞杂,有民间的、神话的、玄学的,还有尽人皆知的,他对茅德·冈的反力建构之爱。茅德·冈是个革命家,是行动者,军官的妻子,是反抒情的女人。所以,叶芝的诗里出现了很多“反我”,也被容纳进来。经庞德点拨,叶芝闪电般发现了自己写作的加密,果断放弃了抒情和优雅,转而开始强调面具后面的“吾丧我”声音,这让他成为真正意义上的二十世纪最伟大的诗人。

在我心目中,庞德和叶芝是20世纪最伟大的两个英语诗人。有些诗人不但自己伟大,而且还能影响其他诗人。叶芝以唯美的、贵族的抒情诗人之身转变成一个大诗人,正是仰仗秘书庞德的帮助。此外,弗罗斯特、T.S.艾略特等诗人也受过庞德的影响,引发了各自的转变。我们汉语诗界中没有庞德这样的人物(或“诗歌教师”),所以只能靠我们自己充当自己的庞德,做自己的诗歌教师。我们要靠这个自己身上的庞德,来分裂出“旧我”和“新我”,我们要有意识地挖掘与建构这样的角色。

反对、鞭打和粉碎“旧我”,走向自己的“25岁”

张光昕:似乎“新我”其实是藏在一个优秀诗人身上的,需要一个“诗歌教师”点化方可显现。那么是否存在一个内在的、能动的自我辨认和自觉生成过程,与这种外界的感召同步发生?

欧阳江河:艾略特说,一个诗人25岁之后的写作一定要带有历史意识。这个“25岁”,其实就是“新我”到来的转圜节点,在不同诗人身上的作用也各不相同:有的诗人30岁可能还没来;有的诗人可能22岁就到来了;有的诗人,比如叶芝,甚至40岁才到来,依靠庞德打开了一个晚期风格。所以这个变化何时到来,我们就称那是他的“25岁”。

我们还拿一批抒情诗人来验证,他们的“25岁”似乎一直没发生。他们把人的复杂性完全抹掉了。一个抒情者最后变成一个绝对者,一个真理的独断论者,漫长的生命与写作过程中不能投以丝毫的阴影。绝对光明的地方,我们只能选择盲眼,就像贝多芬听遍写遍世界上最伟大的音乐之后,耳朵聋掉了。在那些抒情诗人的写作中,不能出现反讽、戏剧化和面具化。他们只能把抒情自我向上推到极端,那个自我就变成上帝视角,是圣徒式的,惟我独尊的。

在当下,意识形态意义上的抒情变得暧昧不明,没有转化成实质性的认知与建构。前几年连篇累牍的一些社会丑闻,最后都没有被追究下去,都不了了之,结果成了媒体的狂欢,成了被消费的对象。在这里,我们的愤怒被消费,变成了商业的炒作。许多无良媒体发现这是门生意,就有意地制造一些丑闻,拿这个去欺诈和贩卖。抒情的愤怒和正义感,已经在诗歌写作层面失效了。从诗意的失效回头观望,读者与写者是否会发觉,诗歌无所谓新与旧,它是“新我”和“旧我”的“合一”。这是诗歌最厉害的一点。所谓“万古销愁”,此中有矛盾、不协调,有“合一”。

1997 年,欧阳江河与朋友在北京。左三为欧阳江河。

张光昕:一个诗人“25岁”之后出现的“新我”,会以何种方式跟自己身上的“旧我”相处?

欧阳江河:这让我想起布罗茨基的一个演讲,他说不能因为我们现在看起来是在跟邪恶做斗争,就把自己跟那个对立面的先天概念相混淆,将自己看成正义的化身。我们选择与邪恶对抗、抵制和斗争,那么因此就能不证自明地认为我们自己天然是崇高的吗?那种先天的崇高其实是不存在的,但抒情诗人以为这种幻觉般的崇高感在诗歌的意义上是成立的。而事实上,这种崇高不但在生活意义上不存在,在诗歌意义上也不存在。

发生在布罗茨基身上还有一个故事。他获得诺奖之后,被医生告知得了重病,必须戒烟戒酒。布罗茨基反问:我不抽烟喝酒,那跟死有什么区别?他心里想,如果听医生的话,不再抽烟喝酒,可以再活七八年;如果不顾禁忌,只能活一两年,哪个好?他选的是后者,很快就死掉了。在等待“死亡判决”的那段时间,他躲在美国这个异乡的“现场”,过一种在他受教育之前那种混杂的、放纵的、随心所欲的生活。他用这种回归本我的生活方式,来抵抗别人试图强加给他的那种英雄式的、圣徒式的、充满道义的形象。他不愿承担这些不属于他的形象。与之相反的是高寿的米沃什,他则活成了别人希望的样子,但其实这也跟他自己身上本有的那种“老欧洲”式的、清教徒的、贵族修为的生命因子相重合,所以并不会让他活成布罗茨基。一个真诗人,其实不论是谁,不论经历了什么,最终都注定得活在自己的本色里。

布罗茨基对真我的清醒非常难得。还值得提到的是索尔仁尼琴。他流亡到西方,成了冷战时代的圣徒。他抵制这种来自冷战政治的升华,而这种抵制力量,并非自来文学和政治伦理,而是来自更为深邃、更为久远、更具纠正力的东正教。

一个诗人,要拿全人类的诗歌史,拿荷马、但丁、品达、荷尔德林、屈原、李白这样的伟大先辈作为自己的参照物,来反对、鞭打、粉碎、纠正自己身上那个“旧我”,否则,难道我们要拿某种替身的、幻觉的、消费时代的政治正确所形成、所暂留的参照物来重塑自己?这也太可怜巴巴了。有出息的诗人们,去走向自己的“25岁”吧。这让我想到萨义德的“晚期风格”概念。“晚期风格”有许多定义,其中一个就是在本该体现宁静、协调、和谐风格之时,一个原创性的作者却偏要选择乖戾、怪异、别扭,偏要漏洞百出地去冒犯世界,也冒犯自己,偏要表现出令人匪夷所思的不协调、不统一、不正典。萨义德特别提及贝多芬在创作钢琴奏鸣曲作品109、110号作品时,义无反顾的走进了自己的“晚期风格”,此后才创作出标记他最高音乐成就、表达他艰深形式奥义的六首晚期四重奏。这是连巴赫这样的神一样的音乐家都不敢触碰的,巴赫追求宗教意义上的元音乐之协作、调解与震谐,而晚期贝多芬则是体现为反天听、反古义、甚至反演奏等特征,直到最后把自己的耳朵写聋了。

不信任那种自渎式的没有“现场”的回忆

张光昕:在你们这一代诗人中间,有没有一些难以概括的特例?

欧阳江河:跟那些抒情诗人相似,依靠俄罗斯诗人完成转换的,可能还包括部分的、德国时期的张枣。但张枣不同于那些抒情诗人的地方,是他不借助于既定意识形态的方式,而是展现为他身上的颓废和乡愁,包括花式派头的气质,将美食和美色的追求等等,都转化为他的本性与灵氛。这让他优雅地避开了清教徒的东西,纵情于、也压抑于世俗人生。举例而言,他的一个矛盾是,生活在德国,却眷恋家乡的美食,这转化到他的诗歌写作,成就了他的几首精彩诗作。当然他的胡乱抽烟,过度喝酒,在德国时期达到了不喝它个一堆酒就睡不着觉的程度。他的色空姿态也是一样,觉得自己命数里的“爱无能”是神的惩罚。张枣的诗歌文本,没有那种苦难、殉道、献祭和牺牲的成分,一点都没有。

在我们这一代诗人中间,张枣确实是奇特的个例。比如他热爱湖南的腊肉、皮蛋,热爱贵州的老干妈。老干妈包装后还能在德国售卖,但皮蛋和家乡烟熏老腊肉,你去哪里买?这种索命般的乡愁,我也深有同感,我在美国的时就特别想吃莴笋和豌豆尖,走到任何一间中国餐馆都第一时间点它们,但根本没有。这些菜在当地种不出来,而且老华侨已经不再吃这类东西了。张枣呢,他回国后就报复性地猛吃,一口气可以吃十个皮蛋,恨不得吃到中毒。但这些经验如何转化到诗歌中来?这些问题要么没有答案,要么答案本身是个诗歌伦理上的、风格上的“难言”。张枣在德国的日子多少有些愁苦,但国内的诗人恐怕当时不会理解,以为他过上了西方资本主义的那种快活腐朽的生活。他回国后的生活也有些沮丧,本以为从海外镀金归来,回到国内诗歌界可以成为领袖一样的人物。可谁知国内的“现场”变化迅速,张枣根本不能适应,一下子成了难言者、郁闷者的形象,此前在海外是这样,现在回国还是这样。他没法待在上海,似乎一个大诗人在当今上海难以立命(后来的情况可能好些了),况且他也不适合过那种入门女婿式的生活。张枣的《大地之歌》写的就是上海,是他很罕见的一类作品。我曾说过,单凭这首诗,上海就应该为他立块碑,把整首诗作刻在碑上。后来他在河南大学待了一段日子,还是想定居北京,我和赵野介绍黄珂给他认识,他吃住都在那里,似乎一下子找到了组织,活将过来。然后我打电话请敬文东教授帮忙,文东也真的是帮忙到底,张枣终得以去民大任教。这也是民大热爱诗歌的青年学子的幸运。张枣身上带有相当独特的诗歌气场,不是正大张扬的东西,而是那种格外迷人的、有魅力的、有气味的东西。但他本人的诗确实有些写不下去了,他晚期的北京写作,远不及德国图宾根时期的写作。紧接着,布罗茨基式的“死亡判决”来到他身上。他走得太早,太令人痛惜。

张光昕:说起张枣,就不得不提及包括您在内的“巴蜀五君子”,以及在您曾亲历的那个人来人往的诗歌“现场”。现在的读者很向往那个“黄金时代”,而您却很少公开回忆那段往事,这是为什么?

欧阳江河:青春消逝以后的怀旧叙事,常被一些读者、研究者和媒体所关注、所放大,但我却对这种做法持怀疑态度。这也是为什么我不喜欢沃尔科特晚期诗集《白鹭》的原因。这本书前几年在国内很畅销,是出版界的一个荣耀,但这种畅销背后的阅读机制是什么?这难道不是“佛系”阅读吗?打个比方,一个人生平尽可能的纵欲、胡闹、犯罪,到了晚年回忆起来,感觉自己委屈而懊悔,于是就不停地叙说、怀恋、忏悔。这无可非议,但写出的作品并没那么了不起,完完全全算不上是伟大的诗歌。沃尔科特的伟大作品是早期作品,尤其是长诗《奥麦罗斯》。现在经常会看到有人提“一个人身上的诗歌史”,那么我想问的是,他青春背后的那个“现场”是什么?找到这个答案是我感兴趣的。

有关我和几位四川诗人的往事,现在诗歌史也讲,一些人的回忆也讲,大家都津津乐道。大约办《次生林》那段时期,我和柏桦、张枣、钟鸣、翟永明等人经常见面,还有赵野、万夏、孙文波,以及不写诗但深懂文学的何多苓、刘家琨,但这种早期交往,这些回忆和怀旧,在我后来的写作中留下的痕迹非常少。对此,我觉得有点像小乘佛教对待 “泯灭自我”,可分为三种修为形式:一种泯灭自我,是成为一个面壁者,长时间不说话、不见人、不传道,对万事万物都没感觉,活得像死了一样,以此达到一种至圣境界。另一种泯灭自我的修为,则是“抽身不在”,这个有点像是对“现场”感的某种挪移式表达,比如许多诗人在回忆里赞美啊,怀念啊,追述或补述啊,我却没一点感觉,因为我“抽身不在”,只留下一个无人、一个“泯灭自我”在那里。当然,“泯灭自我”还有第三种形式,就是不停地说、不间断地说和写,这跟一句不说、一句不写本质上是一样的。说得越绘声绘色,写得越天花乱坠,越等同于一种徒劳和泯灭。那么,当一个人回顾往事的时候,面对那个“现场”里的自我,到底该如何做自我辨认呢?如何进入那个“泯灭自我”?当我们的青春作为往事被回顾的时候,是把自己当成写作层面的圣徒和英雄呢?还是只能反身面对一个不真实的、吹嘘的自我?我确实不信任这样被圣化的、浪漫化的、简化的、整理过的旧事,更不信任那种自渎式的、缩略的、没有“现场”的回忆。

张光昕:张枣的写作试图在中西之间建立某种交谈的契机,也希望寻找到能跟西方大诗人平等对话的精神资源,并重新发明我们的现代汉语——这与您的理想也是一致的,您觉得这种努力的意义是什么?

欧阳江河:在但丁笔下,胆敢直视上帝本人的双眼才会瞎掉,但我们这些抒情诗人既然看不到真正的上帝,为什么还要扮演一个诗歌中的上帝角色?布罗茨基用一种拒绝被圣化、躲进故我的方式,索尔仁尼琴可以用东正教的精神资源,米沃什启用了“老欧洲”的概念,来各自反抗和抵制世界与自我,而中国的当代抒情诗人使用的是什么呢?难道是把这种反抗行为本身转换成自我崇高、自我清洁的主体幻觉,但主体本身的真实生活“现场”和在诗歌文本里确立的写作现场是“合一”的吗?绝不是。但这种不“合一”,也刚好是当代中国诗人愿意承担的、乐于表演的、求之不得的,这很奇怪。所以,我反而欣赏像张枣那样以原样呈现。作为一个湖南人,他虽然没有对东正教的爱,背后也没有“老欧洲”,但他有对老腊肉和皮蛋的爱啊,有屈原和诗经的语调;他虽然没有但丁爱贝雅特丽奇的那种爱力,也没有普拉斯的“非爱”,但他有“无爱”所产生的焦虑啊!张枣有个特点,他对每个人讲话都很温柔,他总想让别人喜欢他,想迷住别人,甚至连他的敌人也不放过。跟张枣相反,很多诗人性格里有让人讨厌的东西,但人们误以为这是诗人形象里必要的部分,非常吊诡。

2017 年 12 月,摄于布拉格卡夫卡墓。(摄影 / 苏童)

还可以提及的是保罗·策兰。他经历了“大屠杀”之后,这个记忆挥之不去,从而完成了自己的语言。他这时的语言变得跟卡夫卡很相似,卡夫卡就擅长使用一种小地方的语言,把它们融汇起来,变成一种反文学腔的、反中产阶级的、枯燥公文式的语言。卡夫卡用这种语言来帮助自己完成了具有决定性历史意义的“25岁”的转换,这种转换在此前无人完成。比如《乡村医生》这种小说,行文语言太震撼了,它不是新约式的,而是旧约式的,近乎一种创世语言,但却呈现出一种小地方的、方言式的偏僻特征。策兰也是如此,把小地方的语言综合进敌人的语言(大德语)中,完成了自己的转换。

这里涉及到语言材料的问题。就好比当代艺术,它不光是造型美学标准的变化,不光是美和丑的可能形象的变化,它同时也是材料的、以及如何理解与处理材料的变化。原来的那些呈现古典美的材料(比如雕塑的石料和泥料、绘画的布料和颜料)是确定的,到了现代则出现了现成品艺术、观念艺术,一下子世界的万事万物都成了艺术创作的材料。艺术家要干的事情,就是如何把自己的美学观念、美学感受和形象塑造能力,变为一种修正、填补和篡改现实的力量,想办法让精神性的东西跟材料本身的物质性加以糅合、混同、“合一”。从创作本身的起点和定义上看,当代艺术改变了传统艺术,而不仅仅是美学趣味的问题。与此大致相同,当代诗人在使用语言的时候,不光要处理词汇和语法,也要处理材料意义上的语言。所以我经常提到,大诗人一定要有他自己的词汇表。有时我们使用语言时,它就是一种材料;另一些时候它是表意的符号,是象征的和虚无的。诗歌要体现对“圣愚”的追求,在我的近期写作中,词主要是材料。

一个伟大诗人要深入到自己写作背后的“坚硬的内核”中去

张光昕:您的写作背后存在着怎样的精神资源?您发现它了吗?该如何描述它?

欧阳江河:写作背后的精神资源不是预先固有的、现成品性质的东西,等着诗人去寻宝式发现的东西,而是与写作共生的、相互依存的、浑然一体的东西。在这里,我想表达一个自己对诗歌的根本理解:写作不光涉及风格和趣味,也不是意识形态和诗歌形态的立场之争,更不是流派问题,靠这些还远远不够。一个伟大诗人还要深入到自己写作背后的那个“坚硬的内核”中去,但这又不是诗歌本身就能完成的,不是靠写诗就能写出来的;而是相反,它是写不掉的,你试图把它稀释和抹杀掉,但那是不可能的。

我早期的写作,这个“坚硬的内核”并没有出现,我没有意识到它是什么。但那时我已经有过一个比喻,说的是,一个大诗人就是在百万个钻石中总结我们的人。这里的“钻石”是什么?它是坚硬的发光体,是几何化的、结晶的、闪光的、昂贵的,当这一切都具备了,诗也就有了。诗靠这种“钻石”来总结。但同时还有一个东西也出现了,就是“千金散尽还复来”的境界。原本以为那些已经全部散尽和消耗的东西,随时随地、随人随物又回来了,其实散尽本身并没有散尽,而这个被重新发现的东西,就是那个“坚硬的内核”。它既是物质性的,又是精神性的,既是仅有,又是绝无,光靠写是绝对写不出来的。张枣经常感叹说,他特别想写的那个东西,往往写着写着就消失了,而另外的东西反而出现了。这个过程也很好,这是张枣独特的地方,他干了许多诗人干不了的事,包括语感啊,汉语性啊,还有湖南文化的高级性,等等。当然这更多是在做风格、趣味和灵氛层面上的事,他并没有直接进入那个“坚硬的内核”中去。他在写作中做的事基本是在委婉的、奇幻的、离迷的这样一道美学线索上。叶芝在被庞德改造之前,有点类似于张枣,经过庞德点化后,他的诗作中出现了“坚硬性”。这种晚期叶芝诗歌的“坚硬性”在张枣诗中是什么?他的诗并没有回答,也没有提出。他还是离世得太早了点。凭张枣的悟性和天赋,“坚硬性”对于他一定不会是建立在冷战意识形态的、或美式政治正确的缩略与转换上。老欧洲与旧湖南,这种东西可不是美式文化所能简化和改写的。如果谁相信这个简化,那他肯定不是一个高级的写作者。

但是当今中国,有多少写作者是依赖这个大的、总的简化,在判断、在思考、在写作。有多少人依赖这个简化所形成的伦理观、善恶观,以此过滤自己的想象力和眼光、听觉、心动。这个简化是二十世纪最为神奇的东西,在内驱力与心智建构这两方面,性质上都与中世纪的基督教判决极为相似。它可能是对的,但不兼容试错,所以变成理性至上。

还是不具体谈论国内,也不谈诗的写作。举个别的例子。欧洲顶尖的音乐圈子里那些“身在现场”的音乐家、演奏家和评论家,都共同坚持一个判断标准。这是一个隐形的尺度,用它能够识别一个同行是不是自己人,是不是被接纳的那种音乐家。他们会问:你最喜欢的音乐家是谁(因为对此人的评价,刚好代表了这种判断和尺度)?这相当于一个秘密口令。答案是:舒-伯-特。只有舒伯特,是他们留给自己的,其他的大师都是要兜售给音乐史、文化史和学生们的。巴赫也好,瓦格纳也好,勃拉姆斯也好,更不用说贝多芬,这些人都太伟大了,正好适合推销给全人类。但乐界精英们私下里的灵魂暗号却不是他们。这些音乐家在音乐史上都有极高的地位,是大众仰慕和喜欢的,而精英圈子喜欢的,反而并非这份名单。他们内心私藏着某位能够真正打动他们灵魂的隐形乐师,哪怕死后,在来世里,也可以继续聆听他的音乐,能担此任者,一个人而已——舒伯特——那唯一一个在天上也值得听的人。比如他的C大调弦乐五重奏,就是留给音乐大师们死后重听的音乐。我最钦佩的伟大钢琴家里赫特,弹舒伯特的D894奏鸣曲,第一乐章他居然弹了26分钟54秒(另一德国钢琴大师肯普夫弹同一乐章只用了不到9分钟),一位内行听者评论说,这太摄魂了,犹如听到了黑洞一样的声音。这个“黑洞一样的声音”,或许就是我所认定的写作里那个“坚硬的内核”。

张光昕:在现代西方的大诗人身上,这种“坚硬的内核”是怎样被摸索出来的?它通过何种形式指导他们的写作?这对中国诗人有哪些启迪?

欧阳江河:我在一句诗里写道:500个教授抵不过一个爱因斯坦。意思是我们永远不可能真正面对“爱因斯坦”,而我们实际面对的只是“500个教授”。这“500个教授”都是研究“爱因斯坦”的专家,有的与他为敌,有的则是他热烈的粉丝,或冷却的对话者。但总的来讲,我们面对的不是“爱因斯坦”本人,而是被“500个教授”隔离出来,又被他们咀嚼、传播、分化后的那个“爱因斯坦”。同样道理,我们今天能想到的像“爱因斯坦”那样的大诗人,并不是他本人,而是中间隔着所谓“500个教授”意义上的翻译、出版、解读、辨析、质疑、影响等过程和环节,我们是在这种意义上来接受一个大诗人。

我诗歌里出现过一个重要的概念,就是“原文”。我为什么对现在流行的那种“佛系”意义的中文诗歌持质疑态度,原因就是没有一个人真正使用“原文”进行写作。诗歌是有“原文”的,诗歌的真语言在它的母语里也需要翻译。很少有人在“原文”意义上写诗、读诗、理解诗。所以在这个意义上,庞德很聪明,他知道没法在“原文”的意义上使用英文,所以他把自己的英文进行改造,把古汉语拿进来一点,普罗旺斯语拿来一点,《圣经》拿一点,古希腊古罗马文化也拿一点……因此,庞德的英语不是二手英语,而是有点古怪和神经兮兮的、有点别扭与冒犯的、捣碎的、需要在英文母语里加以翻译的、那样一种非母语的英语,更具源头意义的诗歌语言。这也在布罗茨基后期写作中有所体现,一方面他推崇俄罗斯诗歌的声音,另一方面在物质上、表意上、节奏上用英文改写俄文,比如利用像“Coca-Cola”这样一种当代物质词语,来写《科德角摇篮曲》。他认为这样一种美式消费文化的固有节奏,形成了某种当代复合词,有点类似于保罗·策兰,用一种小地方语言,复合而成的怪异德语。这也似乎与现在流行的谣传般的“新冠”病毒非常相似,在SARS病毒里置入了一段AIDS病毒,让它的传播性和变异性大大增强。这是一个全新的、灭霸式的物种,要理解它、制服它,我们得单独为它发明一门语言。

在这个意义上,“原文”写作或许是最深邃、最复杂、最具坚硬内核的写作。索尔仁尼琴来到西方后,发现自己过去的写作失效了,变成只在单一意义上才能存在的写作。而一旦进入这种单一性,索尔仁尼琴也已经被迫离开自己内在那个真实的“现场”了。那个“现场”被改写了,一个随造随拆的现场,他只能借助于西方的媒体意识形态来考量和打发,但他发现西方的作家同行其实并不在同一“现场”。在西方,存在着真写作的另一个“现场”。所以他开始反抗,开始激烈地批判西方。

有一种文学现场,是专为非西方作家搭建的。这个“现场”,是与我前面提到的“简化”配套运作的。莎士比亚、卡夫卡、庞德、叶芝,他们从不在这样的现场写作,也压根不会听命于工具理性的简化。

另一个例子是米沃什。九十年代中期,他在一个书店演讲时提到,他这一代文学精英在教育水准、知识结构、历史意识、心智进化、语言的掌握和表达能力、生活宽度等方面,都已经远超莎士比亚时代,他自己也完全有可能成为新的莎士比亚,或是比他更伟大的诗人。但这一切为什么没有发生呢?米沃什为什么没有成为莎士比亚?借用博尔赫斯的一句话来回答就是:我们都中了意识形态的吊诡圈套。米沃什等人来到美国后,只能有一个先天的东西在衡量他,那就是冷战的意识形态,它取消了一个大诗人身上的复杂性,把自我矛盾和许多神秘的、费解的、无法释怀的东西,统统简单化了。

但反过来讲,没有让他成为莎士比亚的东西,恰好让他成为米沃什。刚好依靠冷战意识形态,让他成为逼仄的、怀疑论的、雄辩者的米沃什,成为写出《被禁锢的头脑》的米沃什,这里面充满了多少反讽啊。米沃什、布罗茨基、保罗·策兰、索尔仁尼琴所坚持的那种“坚硬的内核”,我们自己有吗?那些让物质起了波浪的东西去哪里了?我们既没有物质,也没有大海,如何让物质泛起涟漪?

张光昕:十分赞同您的“‘原文’写作才是最高写作”这种论断,中国诗歌有追求“原文”的可能吗?您如何在这个标准下评价自己的写作?

欧阳江河:庞德这个形象一直在鼓励我。因为他那里有“坚硬性”的东西,是个“杂于一”的存在。在中文意义上,古典诗歌里的“原文”是几个诗人的混合,方可达到那种境界。李白语言中的自然的、天地的、天赋的气象,杜甫则是苦吟的、工匠的、试错的气质,能达到“杂于一”。诗人应当从写作的“现场”去理解这种境界,所以我宁愿做一个怀着原罪感和试错感而生活在写作“现场”的诗人,我认为我的价值就在这里。我的写作里那些手工的、摇晃的、试错的、装置的成分,是活的,有“现场”感和工地氛围的。很多诗人把作品写得非常优美,也很符合所谓中国诗学的定义,比如说叹息啊、归隐啊、自悯啊、自我抒情啊,这些诗意的古老成分,都会出现在他们的诗歌里面,但不少作品缺乏人味,也没有活东西。包括那些崇高的、反抗的、强烈抒情的诗歌,也都普遍缺少人的气息,一看就知道是修辞的层面的发生。这里值得提到的,是杜甫诗歌中的“现场”,这反而让他特别适合写当代诗。他身上带有的局限(比如强烈的忠君意识)、凄苦、迁徙、贫困,以及写作与自然的关系、与家人的关系,词与物的关系,在这个“现场”里如脚手架一样建立起来,这里不同时代的当代性也奇境般生效了。而李白的写作更多是天然、天听性质的,没有当下“现场”。由此可见,没有“现场”也同样可以出现伟大的诗歌。不过你得是李白:而这几乎不可能。

当下很多被称道的汉语诗歌像被冰箱储藏过,表明上是鲜活的,但其实经过了特殊处理。有些诗人能把那种聪明、即兴的成分发挥得很好,也体现了某种机智的成分,那种貌似“坚硬性”的东西仿佛能在即兴的瞬间出现,可能是偶然遇到的,也可能是反复斟酌的。反过来说,如果他不写到那个地方,那种机智的东西也许就不会出现。这也许是这类诗人的原创性,但可能受到了英语诗歌的影响,跟语言中的联想能力和构词法有关,只是似乎缺乏些人味。不过也不能认为有人味的诗就一定是好诗。什么叫人味?什么又是机器味?我知道有一个波兰的残酷话剧《机器哈姆雷特》,把一个肉身的哈姆雷特和另一个可以拆解和组装的哈姆雷特相比较,最后发现了、嵌入了两者的同构性。所谓“道成肉身”,而这里的“道”,我把它理解为一个“舍利子”。我正在写的关于新冠病毒的长诗,第一行就是这样的句子:“那起初只是舍利子的一声咳嗽”。不过这还不是定稿,“舍利子”会不会改写掉,我并不确定。我只是希望,在诗中,那种机器的、人工的、配置的成分是活的,带有人味的,是充满“现场”感的,也是此在与来世“合一”的。这里面或许包含有我所追求的诗歌内核的“坚硬性”。

我们都是“美学的罪人”

张光昕:您似乎特别强调诗歌写作与“现场”的关系,看重诗人的在场性,那么该如何描述和评价当下中国诗人的“现场”?

欧阳江河:中国诗人所处的“现场”到底是什么呢?举个例子,现在如果在中国某个乡下搭一个舞台,请人唱一段折子戏,包括化妆、道具、台词、动作都很简单——就像张枣在《灯芯绒幸福的舞蹈》里的一句:“而舞台,随造随拆”——这就是出现在诗里的中国“现场”。诗人为了写诗,临时搭建了一个“现场”。这个“现场”只对诗人自己有用。这种做法在“25岁”之前是可以的,为了表达一种情感而搭建一个“现场”,但这个“现场”没有公共性。而现在却搞反了,语言是公共的,而“现场”是私人的,用公共性的语言来写自我。我曾在一个演讲里谈到过公共性和私有性在写作不同阶段的作用问题。究竟是该用公共性的语言来处理私人问题,还是反过来,用私人语言来处理公共事件?我认为,语言可以私有,这里包含着“原文”,而要处理的“现场”应该是公共的。这种关系,在不少中国诗人这里是反的。

写作缺乏原创性,只追求流行时风的东西,追求挪用和仿写,而没有“原文”,这种做法又形成了惯性。但是且慢,为什么不能在一切固化之前、在尘埃落定之前、在文句变成美文之前,让子弹飞一会?不要那么快就形成“好”语言,因为“好”是个历史概念,是大家公认的,而诗歌正是在反抗这个东西,是写作者、批评家、读者、媒体、时代风格、流行元素等共同参与的。这种固化的“好”语言去掉了伤害性,它的指甲被修剪,被美容,肉体里带有硅胶,非常成问题。与其这样,莫不如把我们的语言推到极致的“合一”。许多知名诗人的写作都出现了自动性、装置性,写诗被定量化了,加多少水,放多少盐,开多大火,最后烹制出的菜肴一定很鲜美,但却无法被人记住。我们正处于消费时代,连高兴、伟大和美都成了消费后的产物,再进行自我繁殖,进入膨胀的恶性循环。对,我们只用一个字就能揭示当代诗歌的“现场”,这个字就是:“熵”。

张光昕:关于“在场性”,能否谈得再具体一些?

欧阳江河:前不久,我参加一个诗歌活动,在发言时,提出一个可能得罪在场所有诗人的观点。我说,我们都是“美学的罪人”。为什么?因为我们写出很多优美的诗,这类诗让人喜欢,结果变成了某种当代版本的“唐诗三百首”,成了人们写诗的范本。别的诗人照这个样子仿写,我们自己也照这个样子复制和仿写。这让我想起纽约文人温伯格·艾略特跟我说起的一个故事:在从某个大学辞职前,温伯格问他的学生,你们的诗怎么都写得一样好?哪怕能写得差一些,但更个人化一些也好。你们的诗现在都变成了猫的舌头,仿佛都在舔我这个老师;而我希望的是,你们能不能变成猫爪子,不修剪那种,能抓我一下,能抓出血痕来才好。他坦言因此而倍感灰心,所以辞职而去。中国诗歌界就出现了这种情况,这令人反感:诗歌写作形成了一种中产阶级的、甜腻的、自嗨的、自我安慰的路子,还不如我前面谈到的抒情写作,因为后者还体现出意识形态上的反抗立场,而现在转而追求“佛系”写作,写者嘴里含着一只诗歌的空奶嘴,而这只奶嘴后面根本就没奶。他们连奶嘴都戒不掉吗?很不幸,对某些人,诗歌居然成了奶嘴。

目前诗歌写作对仿写性的依赖有些过了头,不关注原创性。很多诗人已经相当成功了,可仍旧走在这个路子上。为什么不能忍受别人讨厌你,为什么非要让所有的人喜欢你?如果抱着这种邀宠的写作心态,说明自己仍需要奶嘴。张枣似乎已经成为一只著名的奶嘴,很多读诗的人喜欢《镜中》,他因《镜中》成名,是否也被这首诗害了?呵呵,如果我的诗不幸成为奶嘴,我就会在上面涂一层不干胶粘住你。我早年的《手枪》《玻璃工厂》写出后流传甚广,但没有害到我,我刻意不把它们变成奶嘴。我在诗中将某种可拆解的零件感放在词与物的关系处理上面,一开始就带有就植入了坚硬的原理性质,不引人的仿写。近期我的写作把新闻的、唠叨的、冒犯的等非诗东西加入进来,也就更难被模仿了。我写作的内驱力中,含有反讽的、调侃的、牢骚的成分,但却是那种“尽可能崇高的”、繁复密致的、愚彻的反讽与调侃。依我所见,当代诗意内核的“坚硬性”,不止事关修辞与风格之变,更是世界观之变。

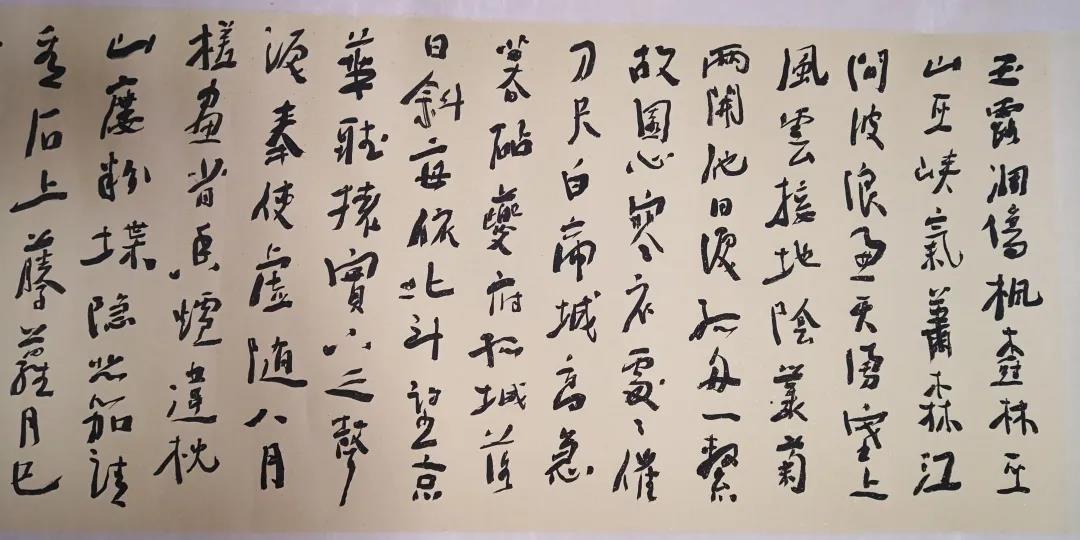

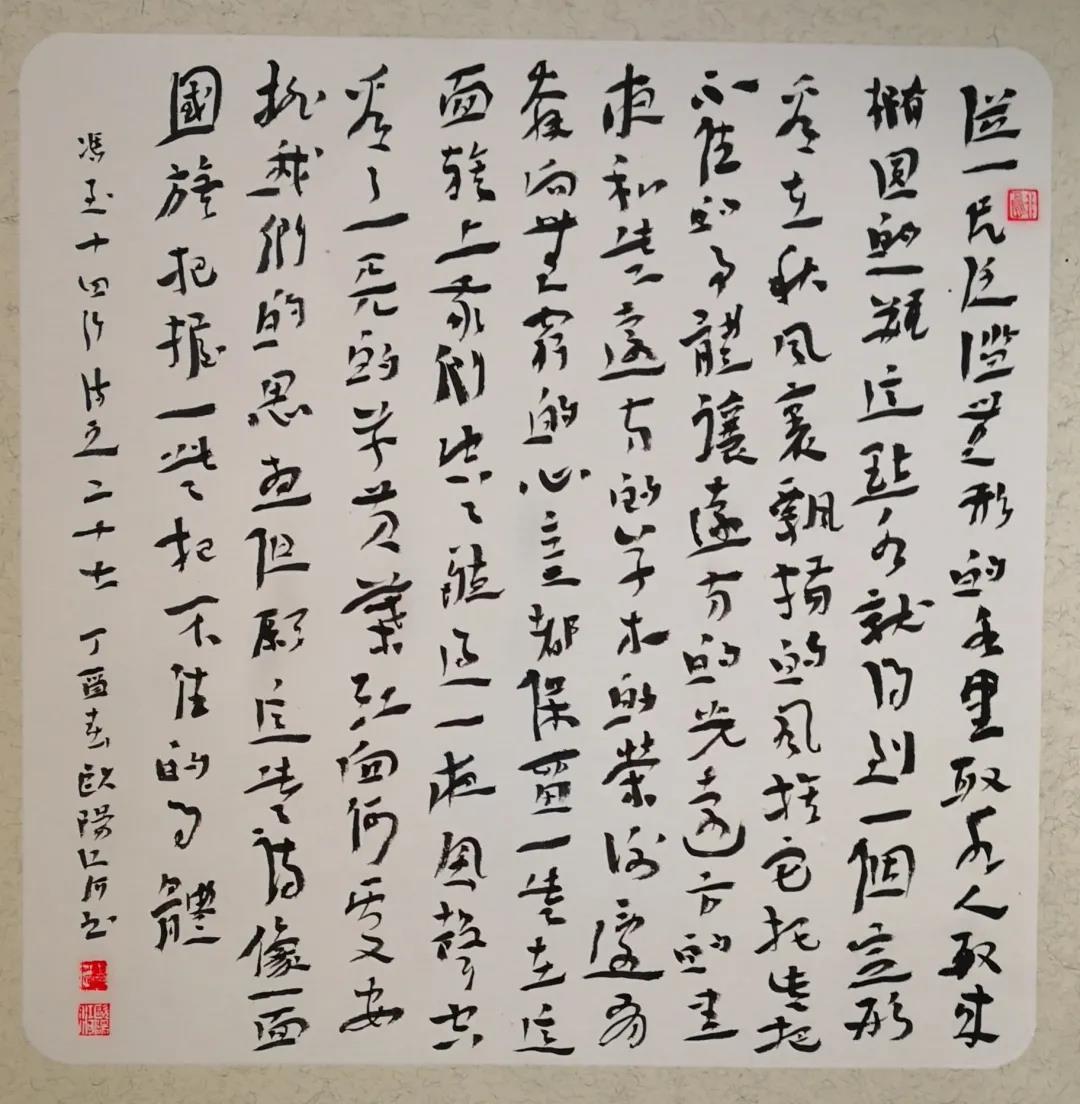

张光昕:众所周知,除了写诗,您还是一位书家。“满纸云烟,骨带烟霞”,这是您书法集自序中的话。是什么机缘让您喜欢上书法?您喜欢临摹谁的帖子?或许书风与文风相似,是个一变再变的过程?能否说说习字路上记忆犹新的事?

欧阳江河:我的书法可以说是童子功。八、九岁时就写得像模像样了,楷书方面,下工夫临写过褚遂良的字,以及北碑中的张黑女墓志、元怀墓志,龙门二十品中的杨大眼造像、孙秋生造像、王元祥造像。当时可以选择临写的字帖范本非常少,能碰到这些法帖与碑版真是非常幸运,我起步没有走偏走邪。在重庆上中学时,认识了文史馆员江友樵,他是齐白石最后一个入室弟子,书法非常好,民国时与启功并称“南江北启”两大书法神童。我成天往友樵先生家中跑,看他写字作画,读他收藏的字帖,以及大量的名人真迹。

欧阳江河书法作品1

欧阳江河书法作品2

那几年我草书临写了怀素的自叙帖,还有王铎的字,行书临写了二王的不少名帖(但很奇怪,我从未临写过兰亭序,至今没有写过),还有苏东坡、米芾、文征明。还临写过吴昌硕的石鼓文,写过汉简,写过金文,以及章草。当然我读帖多于、也深于临帖,尤其五十以后,即使临帖也多是董其昌式的、王铎式的意临,临写时原帖都不在眼前,而在头脑里。比如,我特别喜欢林散之先生的草字,经常深度阅读他的作品,但生平未临写过一次,但我自己写草书,颇有一些林老的影子相随。但我的楷字和行书,与林老却是相去甚远。我特别受林老一个书法观念的入骨影响,他与当今书法界看重视觉冲击力的展览体写法完全不同,他倡导自然书写。近二十年来,我的书法风格变化不小,但始终固守“自然书写”这个有点守旧的写法。我想,只要眼睛还能看见,我会一直写下去。写书法真是愉悦啊。

张光昕:在您的书法展现场,展出了许多您书写的诗歌、小说等作品片断,譬如食指、翟永明的诗,余华的小说,闻一多、鲁迅的文章……为什么您不像传统书家那样摹写古诗词?

欧阳江河:你可能是特指我两年前与书法家于明诠先生一起,在中国文学馆举办的新文学百年纪念书法展。我与于明诠当时各展出了五十幅作品,书写内容全部是新文学至今的小说、诗歌、散文片段,正好于我本人的新文学阅读史形成对照,记忆与书写相互重合。我没有展出自己的诗作。其实我平时的日常书写,几乎完全是古诗词和文章,而且大多数时候是背书,不对照原文,这也能帮助我记忆。写现当代文学作品是特例,不是我的日常书写。

张光昕:其实您本人就是一位策展人,曾为电影人贾樟柯、画家何多苓策划过专题活动和展览。在诗歌、书法、策展之间,您自如切换,体验“跨界”,这是如何办到的?

欧阳江河:策展诗歌多少有些时髦的提法。我参与的策展,国内国外都有一些,有的影响很大,是诗歌活动不能比的。我爱好比较广泛,性格比较开朗随意,跨界的朋友也相当多,所以参与跨界策展也是水到渠成的事情。我策展比较特异,与专业批评界人士、专业策展人有不一样的地方,我是尽可能将种种混杂的、非专业的开放性元素、以及操作上的多种可能性,有意识地带进来。

张光昕:除了诗歌、书法、策展这三件“大事情”,您平时还有什么“小爱好”吗?

欧阳江河:我平常的爱好还真是不少。读书,写书法,读帖,听古典音乐,看电影(我有一套相当专业的家庭影院系统),看体育赛事的电视直播(除了高尔夫、拳击、台球不看,别的什么都看),这些爱好持续数十年,构成了我生活方式的基础。平时我还喜欢喝点小酒:红酒喝得杂,从两三百元人民币一瓶到天价的极品酒我都喝过,去年贾樟柯给了我几坛头酿原浆汾酒,好喝极了,所以又开始喝汾酒。喝茶我很杂,绿茶红茶普洱都喝,在家的话,每天上午必喝。最后透露一点小私密,这次疫情居家期间,我天天做饭,活生生把自己捣鼓成一个家常菜厨师,几乎可以去考一个开业执照。

张光昕,文学博士,现任教于首都师范大学文学院。中国现代文学馆特聘研究员。著有《昌耀论》《刺青简史——中国当代新诗的阅读与想象》,随笔集《补饮之书》,编有《在彼此身上创造悬崖:北京青年诗会诗选》《诗歌选粹》(2013、2014、2015年)《我们不能活反了:王小妮研究集》等。

相关新闻

版权所有:西南作家网

国家工业信息化部备案/许可证:黔ICP备18010760号 贵公网安备52010202002708号

合作支持单位:贵州省青年文学研究会 四川省文学艺术发展促进会 云南省高原文学研究会 重庆市巴蜀文化研究中心

投稿邮箱:guizhouzuojia@126.com QQ1群:598539260(已满) QQ2群:1042303485