和张二棍并不陌生。第一次采访,是因为他参加“青春诗会“;这一次采访,是因为他获得“赵树理文学奖”。“青春诗会”是中国诗歌圈子里的黄埔军校,是中国最高级别的诗会,也是所有写诗的人梦寐以求的。“赵树理文学奖”是山西省具有最高荣誉的文学奖项,也是山西所有写诗的人梦寐以求的。张二棍,80后,摘取了这两项文学桂冠。

张二棍,本名张常春,山西代县人,大同217地质队职工。他是经历过社会淬炼、经受过苦难的人。对于他来说,诗歌类似于黑夜旷野里的一丝微火。朴素、纯粹、隐忍、悲悯、痛彻、虔敬、荒芜、冷彻、向下、沉入,这是张二棍的精神态度和诗歌质地。他用诗歌来唤醒自己,诗歌是他的替身。张二棍是隐忍的,他的诗是精神重负之下压榨的结果。张二棍和同时代的很多诗人一样怀有愁苦,但是他的乡土和乡愁却并不是廉价的。他还是一位徘徊式的行吟者,这位地质队员转换成诗人身份时就具有了另一种意义上的精神托钵僧的象征。作为钻工劳累一天之后,在旷野上躺下来与头顶的星空相遇,在他看来是件很美好的事情。

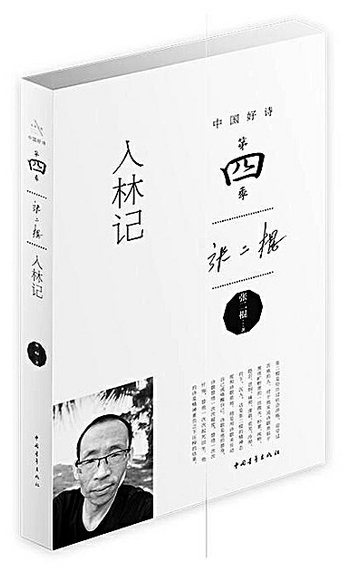

张二棍的诗作入选多种诗歌选本,出版有《旷野》《入林记》等诗集。曾获《诗刊》年度青年诗人奖、《诗歌周刊》年度诗人奖、华文青年诗人奖、《长江文艺》双年奖、海子诗歌奖、《扬子江》年度青年诗人奖、首届华语青年作家奖、首届李杜新锐诗人奖等多种。他写的这些诗歌和事物对应的时间基本是静态和凝固的,这是凝视、冥思的结果。“我希望无论写儿女情还是风云气,都能够充分调动自己的感官与意识,把这个我看惯了的听腻了的世界,重新认识一遍,让它鲜活、生动、诱人。”张二棍说。

短暂的开心过后,应该把荣誉交还给以赵树理为代表的前辈

山西晚报:“赵树理文学奖”是山西省具有最高荣誉的文学奖项,是鼓励和引导作家创作优秀文学作品,推动文学事业的大繁荣与大发展,建设和谐文化,为广大人民群众提供优质精神食粮的奖项。您获得了2016-2018年度“赵树理文学奖”,当时什么心情?

张二棍:当一个人踟蹰的写作,得到了大家的认可、鼓励、鞭策,首先应是一件值得开心的事。何况沉甸甸的赵树理文学奖,意味着故乡对我这个写作者的体认与重视。但短暂的开心过后,我应该把这个荣誉,交还给以赵树理为代表的前辈和同时代的优秀山西作家们。是灿若星辰的他们,用一枚枚汉字,书写着这片大地上的草木山川与风俗人情,是他们携带着各自的使命,在一张张白纸上匍匐前行,抵达了一块块精神的高地。而我,与前辈,与同时代的很多作家相比,尚有太多不足和差距。我想,我必须继续潜心,争取让自己名符其实,对得起赵树理文学奖,更对得起那些帮助、肯定过我的人。

山西晚报:“赵奖”应该是您创作生涯中的一个里程碑。为了这个目标,是不是在诗歌的道路上走了很长时间?

张二棍:不喜欢多说话,就迷恋上文字。继而,觉得诗歌更快速直接,甚至是可以独乐乐的。所以,就把分行当成诉说了。

十多年来,诗歌已经成为我生命里不可分割的胎记和血液。我也把一次次写作,当成一次次哺育。希望我写下的那些文字,像我诞生出的另一个生命,散发我的体温和心跳,记录着我对这个世界的理解与呵护。我不是什么天赋出众的人,更没有掌握诗歌写作的秘诀,我只能藉着自己的一点点意念、信念,去追逐每一句诗歌。余生,也无非如此吧。

更愿把“入林”当成逃遁或者寻觅代表了我初期的追求和向往

山西晚报:您获奖的诗集的名字为什么叫《入林记》,让人很容易和武侠小说联系到一起。

张二棍:《入林记》这个名字,是其中一首诗。像您说的,这仿佛武侠小说。当然,也可以是一部侦探小说、一部纪实散文……我想说的是,仁者见仁智者见智。我更愿意把“入林”当成逃遁,或者寻觅。我喜欢山林,曾无数次深入其中,当我流连在或葳蕤或萧条的草木之间时,获得了许多不可思议的安静。我觉得安静是一种力量,也是一种知识,更是一种莫大的快乐。一个人静下来的时候,就可以向万物汲取智慧,也可以发现全新的几乎从未遭遇过的自己。

山西晚报:“脚下/依然传来枯枝裂开的声音/北风迎面,心无旁骛地吹着/倾覆的鸟巢,倒扣在雪地上/我把它翻过来,细细的茅草交织着/依稀还是唐朝的布局,里面/有让人伤感的洁净/我折身返回的时候/那丛荆棘,拽了一下我的衣服/像是无助的挽留。我记得刚刚/入林时,也有一株荆棘,企图拦住我/它们都有一张相似的/谜一样的脸/它们都长在这里/过完渴望被认识的一生”。这首《入林记》是在什么情况下写的,主要想表达什么意思?

张二棍:这并非一首出色的诗歌。但我想,它起码是某个瞬间我个人心境的写照。尘世上,时空更迭,草木枯荣,有多少人就有多少丛荆棘,有多少人家就有多少鸟巢。当我感慨它们的时候,其实也是在审视自己。写每一个作品,都应该是顺其自然的事,就跟我们饿了一样。你的情绪、感觉和认知,迫使你必须要吐露一些什么,于是,有人拿起了笔,有人拿起了其他。大概就是这样吧,他们也是。拿破仑和卡夫卡是这样,李清照和曹雪芹也是。这首诗,谈不上好,它代表了我初期的追求,也代表我的向往。我的初衷,就是想通过诗歌,构筑一个平衡。但最终的结果,可能是轰然倒塌。

面相这事儿,真不赖我 看惯了听腻了的世界,要写得更鲜活

山西晚报:文如其人。有人说,您的面相看起来就很底层、很沧桑、很接地气。如果把您拉到大街上、人群里,没有人会想到这个看起来木讷、友善、单薄、黑脸膛、小眼睛、浅眉毛、深眼眶的北方汉子会是一位诗人,更多会认为您刚从工地、矿山、煤窑和庄稼地里干活回来。

张二棍:面相这事儿,真不赖我自己。我不是看起来很底层,很沧桑,是本来如此。就像您说的这些,我确实是一次次刚刚从矿山、工地、田垄间干活回来的那个人,而写诗只是我的一个爱好,一条孤旅,一次白纸上的叩问,一回脑海里的深潜。诗人,既非职业技能,也无法养家糊口。我需要一边写作一边工作。工作,无非是一个人怎样活着,而写诗,让我明白活着是为什么。

山西晚报:“一件件微不足道的小事,都像极了一根根稻草,往一个叫做‘张常春’的人身上压迫着,我越来越重越来越害怕,我希望寻找到一个‘张二棍’和我一起来背负这些要命的东西,我希望这个‘张二棍’能够用字句把这些稻草运送到纸上,这样我会轻一些……”为什么您会有这样的状态?

张二棍:我想,每个人的一生都有或多或少的悲剧,每个人都有无数次不为人知的困厄和挣扎。当我们以为语言足够准确的时候,其实已经把自己关在一个狭窄的笼子里了。所以,语言永远局限着我们,永远在蹩脚地描述着我们思想的千万分之一。所以,当我想要描述自己过往的时候,永远有种哑口无言的感觉。我曾有将近二十年的时光在荒郊野外出没,但我却无法捕捉住那么多年里的自己……我害怕这种白驹过隙的感觉,恐惧自己在时光流逝中一无所获的悲剧。我的写作,也是抵抗这些,所以抓住每一点记忆,努力去把它们放在纸上。

山西晚报:《太阳落山了》《一个人没有首都》《消失》《白发如虑》……单看作品的题目,就感觉有一点压抑。这是您创作的一种风格,还是来自内心的一种释放?

张二棍:大多数人或许终生不可能有只言片语被人记住和传诵。他们的荣辱是瞬间就可以忽略的荣辱,他们的得失是落进尘埃里的得失。我不是个有意要反抗任何技巧、任何流派或者诗歌观念的人,只是想用自己喜欢与擅长的形式记下来。我害怕我这样一个健忘又平凡的人,遇上那些容易被漠视和遗忘的人或者事,像白云遇上青烟,像一只蜉蝣遇上另一群蜉蝣。

不知道别人如何理解悲悯和济世这些词,我觉得这样的词太压抑了。我宁愿把它们去置换成另外的表述,比如爱,比如关心,比如分担,比如同情,比如共同体……我觉得,诗人的天职就是重新理解和审视这个世界上的万物,许多问题虽然也无力解决,也无力挽回。但一个诗人或者一首诗歌,本来就不是解决问题的,我们只要提出、提供、提醒。

我希望诗歌像一枚扔出去的石子一样,能够让一些读到它们的人,在心中荡起一点点涟漪。我甚至希望诗歌是獠牙,是毒刺。当然,我更愿意,诗歌是绷带,是最后一根稻草。所以,在美学的理解上,我是个杂芜的人。包括我自己喜欢读的书,也是三教九流,都会看一看。由此,影响到我的写作,我成为一个语言上没有自己独特风格的诗写者。而诗歌,却是最需要偏执和异数的文体。我不知道如何面对这样“怎么写”的困境,我只能努力用“写什么”来弥补自己的弱点。更多的时候,就这样心存侥幸地写着,含辛茹苦地写着。我希望无论写儿女情还是风云气,都能够充分调动自己的感官与意识,把这个我看惯了的听腻了的世界,重新认识一遍,让它鲜活、生动、诱人。

通过文字记录底层悲欢不免会生出做个蜘蛛侠的感觉

山西晚报:为什么会一直坚持写诗?

张二棍:十年弹指一挥,十年荒野行走,十年孤灯阅读,十年风餐露宿。这十年,我看到了最底层的良善和幸福,也目睹了他们的挣扎与污浊。我见过三个被贩卖的缅甸少女,困在晋冀交界的山村里,相互梳着头,鬓角插着采来的野花,那一刻她们是幸福的;我见过一对困厄的夫妻,扭打在一起,最后又抱头痛哭,那一刻他们是悲壮的;我在山顶见过一个牧羊人在风雪中行走,深一脚浅一脚去寻找他丢失的小羊,那一刻他是无助的……我想通过文字记录他们的悲欢,让他们的生命在我的诗歌中,得到一点温暖的注视。

山西晚报:好诗的标准是什么?

张二棍:也许只有一条标准,好诗就是让人念念不忘。

山西晚报:您在创作上有没有困惑?如果有,是怎么解决的?

张二棍:我的脑海像个巨大的屏幕,闪烁着无数张脸。我生活在他们之中,看见他们繁复的日常,感受他们的爱恨情仇,生老病死。他们之中,藏有大善与小恶,藏有欢愉与忧伤。我写作的初衷就是要去记录啊。这个时代,许多人闭口不谈价值观、人生观和信仰,是不正常的。作为一个用诗歌发声的人,不免会生出在文字里做个蜘蛛侠的感觉,不免拿自己和李白杜甫比较,不免拿自己和同时代的优秀诗人比较。我是渺小的,能记录哪些人呢?他们可能是更加沉默的、无助的那些。我什么都没有,只有笔,写下来。这大概就是我的动力,也是我的无力。所以,我的困惑大概就是我写作时,如何摆脱我的无力感。

乡愁扩大成县愁、省愁、星球之愁这一切,是我创作的源泉

山西晚报:您的诗有些是说老家代县的,五台山、雁门关、杨忠武祠都在那里。有年冬天我去代县,茫茫雪景给我留下了深刻的印象。在您的生命里,带有乡愁的诗有着怎样的与众不同?

张二棍:这确实是一个乡愁坍塌的年代,许多我们传统意义上的那种农耕文明的乡村,早已消耗或者变异。而人口的迁徙、通讯的发达、交通的快捷,也让“乡愁”越来越显得矫揉和陌生。但我们的愁并不会减少,我们的乡愁转移了,变异了,乡愁里的“乡”变得更加微妙和不可言说,也许乡愁扩大成了县愁、省愁、星球之愁,也许乡愁萎缩成了对一间旧房子、一个土瓷碗的房愁、碗愁。但愁仍然砥砺着也折磨着我们,每个人都是寻觅归宿的游子啊……而我的写作,从来都是在他们看不见的地方,所以我还不配“新乡土写作代表”这几个滚烫的字眼,我会努力。顺便想提一下,那些集市上说顺口溜的卖货郎,葬礼上一声声把自己唱哭的哭丧人……是他们的声音,还响彻在那一片片大地上,是他们用最质朴的语言,为乡土保留着最后的元音。

山西晚报:上世纪80年代,文艺复苏,思想解放,对于诗歌是最好的时代。90年代以后,随着市场经济的发展,文艺逐渐被边缘化。直到现在,文艺又迎来新的发展机遇。说说您的想法。

张二棍:我尚在蹒跚学步,也是个摸索着石头过河的人。每一个诗人都有自己的河流与旋涡,都有局限着自己的两岸,都有自己想要流经的疆域,想要滋润的人群,想要汇入的海洋……当明确这一切的时候,就会自动生成适合自己的诗歌谱系、诗歌美学和言说方式。所有别人的方式,只能供参考。我只是努力,想让自己变得好一点儿,变成自己希望的样子。

山西晚报:作为钻工,和诗歌搭界,什么感受?

张二棍:很早就喜欢写诗。由于工作需要,常年在旷野中奔波。每当夜晚,在空旷的野外躺下来与头顶的星空相遇,是件很美好的事情。宇宙浩瀚,诗歌浩瀚。那些时间,能让我更好的思考自己的创作。这个职业给我写诗的人生很多给养。

山西晚报:您早期的诗歌与现在的诗歌比较,有哪些变化?

张二棍:自己也说不出有什么。这种变化,大概是持续而缓慢的,甚至是不自觉的。有人这样生活,就应该有人这样描述。像现在的扶贫一样,我们的土地上,确实还有很多无法优雅和体面地生活的人。他们活着的初衷,就是我写作的初衷,我希望自己的写作是幸福的、快乐的,而不是疼痛的、卑微的。他们有割袍断义,也有千里走单骑,也有他们的长恨歌、出塞曲……我们,不也是这样的境况和际遇,不也一样过着这样的每一天么。所以,我去写这一切,这是我写作的源泉。他们的变数,也正是我写作的变数。

山西晚报:您的代表作是什么时候创作的?

张二棍:真不敢说有什么代表作。我知道自己的无能为力和力不从心的时刻,我见过自己抓耳挠腮和破绽百出的样子。每一首诗歌,我觉得都有太多的缺憾和漏洞。我想,代表作应该是一种获得广泛认可和普遍关注的文本。于我而言,我在期待这样的诗歌,也许这一生,都等不到,也许某天会碰上吧。

山西晚报:下一步,在创作上有什么打算?

张二棍:继续写。继续这样不紧不慢去写,怀着爱与关怀去写。

相关新闻

版权所有:西南作家网

国家工业信息化部备案/许可证:黔ICP备18010760号 贵公网安备52010202002708号

合作支持单位:贵州省纪实文学学会 四川省文学艺术发展促进会 云南省高原文学研究会 重庆市巴蜀文化研究中心

投稿邮箱:guizhouzuojia@126.com QQ1群:598539260(已满) QQ2群:1042303485