为了确保万无一失,他还调来了迫击炮。但迫击炮只有4发炮弹,这4发炮弹一发都不能浪费。为了提高命中率,他点名要赫赫有名的神炮手赵章成亲自操作,并叮嘱道:“我们就这几发炮弹,你一定要打准,把碉堡给我炸掉,压住敌人的火力!”

红一军团组织部副部长肖华也受命来到大渡河边,在红一团团长杨得志的指挥下,给一营的战士们作战前动员。他告诉大家:大渡河的下游有敌兵两个团,上游的泸定城有敌兵三个团。这里两岸都是高山,河宽近二百米,水深约二十米。加上山洪爆发,河流湍急,河面宽阔,根本无法架桥,要想过大渡河,只能靠渡船。而河底礁石林立,一不小心就会被撞,船毁人亡。当他询问一营的战士们有没有决心,谁愿意参加突击队的时候,大家争先恐后报名参加,连火夫也踊跃报名,战士的求战热情让他十分感动。肖华和一营营长孙继先不知如何是好,只得请示团长杨得志。杨得志为了节约时间,增强凝聚力,决定在一个连里集中选16人作为突击队,经过精挑细选,在2连选了16名勇士作为突击队员。

16名突击队员就要征战了!总参谋长刘伯承亲自给16名壮士送行鼓劲,只见16名战士精神饱满地站成一排,每个人身上捆着手榴弹,端着机关枪,背后挎着大刀。

据孙继先营长回忆:就在突击队列队出发的时候,队伍后面传来了一阵哭声:呜……我也要去,我也要去!”一名小战士跑了过来,直奔向孙继先面前哭哭啼啼。大家一看,原来是二连的通信员陈万清。陈万清说:“跟着部队这么久,我还没参加过一次突击行动,不行!我也要参加!”陈万清一边抹泪一边坚持要参加突击队。

孙继先回忆,这个陈万清是遵义人,时年16岁,在遵义会议期间参加红军。参加红军前靠给地主家放羊为生,没有名字,是在报名参军时临时取的名字。1935年1月,陈万清怀着对地主的恨,把羊献给了急需补给的红军,就此走上了革命道路。

刘伯承一下愣住了,这个小战士太年轻了,他不忍心让他去参加很有可能有去无回的战斗。但营长孙继先看陈万清态度坚决,又声明自己水性好,非去不可。营长被这位年轻的战士感动了,批准了他的要求。陈万清高兴得直跳,飞快地站到突击队的队列中。就这样,强渡大渡河的人员从16人变成17人。

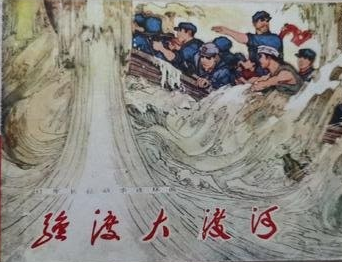

1935年5月25日上午,突击队第一批共9名战士登上小船,孙继先给刘伯承报告了准备情况,刘伯承看了看对岸,再看看怀表的时间,命令道:“开始进攻!”9点整,在嘹亮的冲锋号声中,赵章成打出的炮弹精准地飞向对岸,神炮手果然名不虚传,每发炮弹都击中了敌军碉堡,所有轻重机枪一齐吐着愤怒的火舌射向敌军,掩护渡河的勇士们。

突击队队长、二连连长熊尚林一声令下,船工划船开始渡河,对岸的守军发现红军要渡河,赶忙组织火力进行拦截。战友们焦急地注视着这艘小船,心里不停地喊,快点,快点,可是越是着急,船好像越是慢,敌军的子弹嗖嗖地打在船边,溅起阵阵水花。

其实,敌军的碉堡已经被赵章成的炮弹炸毁,剩下的残军也被我军强大的火力压住了,险情不是在对岸而是在河里。渡河的水流非常湍急,小船在河水的冲击下上下摇摆飘动,几次差一点撞到了礁石,船上船工吃力地用竹篙撑着船,掌控着船的方向。刘伯承这时也顾不上危险,从指挥所走到岸边,司号员看到首长来了,为了保护首长,停止了吹冲锋号。

刘伯承不悦,问道:“为什么停下来?继续吹!”战士们知道,首长的意思是宁可暴露自己,也要吸引敌军的火力。同时,也为17名壮士鼓劲助威。肖华眼疾手快,赶紧从不知所措的司号员手里抢过号,甩两甩便挺着胸膛吹了起来。

在嘹亮的冲锋号中,小船乘风破浪,驶过河流,抵达对岸……

二连连长熊尚林带领第一批战士艰难渡河后,又将渡船拉到北岸渡口上游,顺急流边划边漂,最终才将渡船划回南岸渡口,由营长孙继先率领第2批战士继续向北岸发起冲锋。

渡船在波浪中颠簸前进,周围满是敌军子弹激起的浪花。快接近对岸时,守军展开反击,企图将渡河战士消灭在河滩上。生死关头,在南岸负责掩护的神炮手赵章成把最后的一发炮弹打了出去,一炮命中敌方核心阵地,红军顺利击溃对岸守军,控制了渡口,确保了先遣队安全渡河。

先遣队顺利渡河后,又在下游安靖坝找到2艘破损的木船。经修缮后,红军动员当地77名船工“人歇船不歇”连续摆渡几天几夜,将刘伯承和聂荣臻率领的7000余人顺利渡过天险大渡河。

强渡大渡河的十八名勇士,他们是:二连连长熊尚林、二排排长罗会明、三班班长刘长发、副班长张表克、三班战士张桂成、肖汉尧、王华停、廖洪山、赖秋发、曾先吉、四班班长郭世苍、副班长张成球、四班战士肖桂兰、朱祥云、谢良朋、丁流民、二连通信员陈万清、一营营长孙继先。

红军主力赶到了,这时候河水更加湍急,摆渡变得越来越困难了。风高浪大水急,运一船人过河需要三四个小时。按这个速度,只凭这几条小船,要把全军人马和给养运过河去,需要好几个星期的时间。“长官莫停留!”回忆起小时候奶奶给他讲过的故事,中国工农红军强渡大渡河纪念馆副馆长宋福刚记忆犹新。他的曾祖父宋大顺被当地老百姓称为“宋秀才”,因十分了解当年太平军兵败大渡河的历史和当地情况,被红军请到营中介绍水情,他力谏红军迅速渡河。根据情报,后面的追兵马上就要到了,毛泽东亲自听取有关情况后在安顺场研究决定,沿河两岸分东西二路人马同时向泸定桥开进,强占敌人驻守着的泸定桥。就这样,飞夺泸定桥的战斗也随之打响!

四川甘孜州人民医院的退休医生龙昌平,老家在大渡河边龙巴铺。当年红军从安顺场渡过大渡河,夺取泸定桥,龙巴铺是必经之道,龙昌平根据父亲龙启章生前的回忆,对红军强渡大渡河一战进行了整理记录。

渡过大渡河的红军组成右路军,在总参谋长刘伯承、一军团政委聂荣臻率领下沿东岸溯河而北上,策应左路红军飞夺泸定桥。当部队到达龙八铺石门坎时,遭到国民党二十四军袁国瑞旅、杨开诚团的阻击。石门坎地势险恶,左临波涛汹涌的大渡河,右靠峭壁悬崖,是一道天然屏障。激战由晨至午,呈胶着状。下午,红军改变战术,敌人三面受攻,伤亡惨重,全线崩溃。在激战中陈万清的右腿被炸断,不能随部队行军。与他一起受重伤的还有二营代理营长孙名山,孙名山是由组织出面找当地百姓收留养伤的。

据龙昌平父亲回忆:当时龙巴铺有一座三圣宫庙,住满了红军医疗队和轻重伤员,其中在龙八铺石门坎(现泸定县兴隆镇海子山)的战斗中,陈万清的右腿重伤。无法跟上部队,只得留在当地养伤。

龙昌平说:红军队伍一走,当地乡公所的官员就回来了,开始清共清红、通缉留下的伤残红军,有人为了领赏,向清乡队通风报信说有红军伤员藏在三圣宫。紧接着,乡公所的清乡队便在夜里突然包围了三圣宫,搜查红军伤员,三圣宫的会首闻讯,暗中派人翻过围墙,把陈万清送到了我家。父亲和会首是好友,就收留了陈万清。后来,陈万清腿伤感染化浓,龙家又将陈万清转移到几十里外的得妥乡外公家里养伤。陈万清在得妥住了一年,养好了腿伤。风声平息了,他才改了姓名,回到龙巴铺龙昌平家中,一住就是12年。对于改名一事,根据龙昌平和他的哥哥龙昌明回忆:当年陈万清在外公家养伤,为了掩人耳目,拜大舅为干爹,大舅为他改名为陈银章。陈银章一直到70多岁才对外透露,自己的原名是陈万清,而且是在报名参军时,临时取的,之前叫陈老幺,直到去世,仍就未将名字改回。

版权所有:西南作家网

国家工业信息化部备案/许可证:黔ICP备18010760号 贵公网安备52010202002708号

合作支持单位:贵州省青年文学研究会 四川省文学艺术发展促进会 云南省高原文学研究会 重庆市巴蜀文化研究中心

投稿邮箱:guizhouzuojia@126.com QQ1群:598539260(已满) QQ2群:1042303485