“写作肯定是需要改变的。我希望自己的每部作品都不一样,把每部作品尽己所能写到极致,然后换一个方向再写。创作的乐趣正在于此。谁知道下一部会怎样呢?我自己都很期待。”

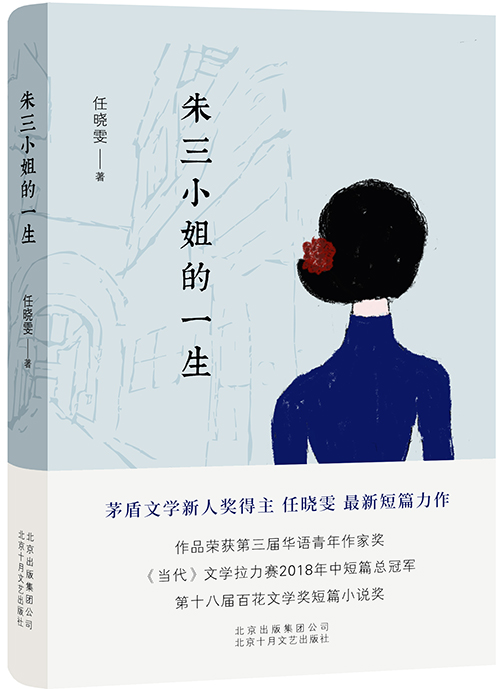

小说家任晓雯最近在写一部新长篇,其短篇小说集《朱三小姐的一生》刚刚由北京十月文艺出版社出版。

任晓雯近照

在新集序言中,任晓雯特别写下了自己有关“短篇小说何为”的思考:“作为一名中国作家,当我写作长篇小说,脑中不免会出现一些重大问题,诸如国家的历史、民族的苦难、整个社会的图景等。现实和历史给了我无限丰富的素材,但与此同时,素材的无限丰富,也可能限制住我对人性和生命的深度思考。这是一个需要警醒的陷阱。在此意义上,短篇小说写作能够激发我,帮助我拨开纷乱的现实细节,往人性的深处和生命的本质里走。”

在她看来,人们很少期待在短篇小说里看到风土人情的展示和“政治正确”的议题设置,也正因如此,短篇小说在某些时候反倒呈现出更宽广高迈的气息和更为永恒的质地来。

《朱三小姐的一生》《别亦难》《杨金泉之死》《迎风哭泣》《换肾记》《郝家县奏鸣曲》,新集收录的六个短篇皆围绕生命与爱展开,捕捉到那些关系里的缺失、感情里的迷茫、人性中的灰暗,呈现出一个个灵魂“惊叹”的时刻。

对于情感与人性,任晓雯显然是个悲观主义者。她说:“当以悲观者的目光注视这个世界时,温暖和美的东西反而显眼,幸福的感觉也会被放大。而从小被培养得过分乐观的人,在迎面撞向生活时,疼痛和失望则可能加倍。我一直认为,只有在对他人和世事不做过分期待的时候,才可能有真正的理解和怜悯。”

近日,任晓雯就《朱三小姐的一生》接受澎湃新闻记者专访。

任晓雯短篇小说集《朱三小姐的一生》由北京十月文艺出版社新近出版

【对话】

澎湃新闻:在这个新短篇集子里,《朱三小姐的一生》《别亦难》《杨金泉之死》《换肾记》都写到了人进入老年后的时光。《朱三小姐的一生》开篇第一段就写:“每个人都在等待朱三小姐死去。她已老瘦成一把咔啦作响的骨架子,却仿佛永远不会死。”为什么会对这一人生阶段格外关注?

任晓雯:年轻时的写作主要靠激情与欲望推动,中年以后的写作主要靠沉思推动。而所有对于人生的沉思,最终都指向死亡。老年光景是死亡的预备阶段,我写作生命的衰败,也意在书写生命的终结。

你特地提到《朱三小姐的一生》的开篇,你的文学嗅觉非常敏锐。开篇第一句点出了这篇小说的核心,就是一个超验设定:因为背叛了对好姐妹的承诺,朱三小姐活在一个巨大的诅咒之中——那就是,她永远无法死去。

祈盼长生不老是人类的本能,有人甚至为此而穷尽钱财精力。但永生带给朱三小姐的,只是痛苦和虚空。亲人逐一亡故,仇人也挨个死去。时间收割每个人的生命,却独独把朱三小姐遗漏下来。她如同西西弗斯托举巨石一般,承受时间日复一日的无意义重压。活着是为了什么呢?苦难又是为了什么?透过朱三小姐的一生,似乎能看到人类生命的荒诞:我们像是被随意抛到世上,白白承担劳苦愁烦,然后无意义地消逝掉的。

J.R.R.托尔金认为,死亡是造物主最好的礼物之一,因为人类天生的本质无法承受不朽,“延长存活时间就像将一段金属丝不断拉长,或把黄油越抹越薄,这会变成无法忍受的折磨。”

如果人类永远不死,活着这件事情就丧失了意义。时间的流逝丧失意义,成长的喜悦、衰老的忧伤、劳作的辛苦、暂时的得到与失去,对生活可能性的期盼与失望,全都丧失意义。不死的肉体,只配拥有懈怠和疲惫。但吊诡的是,造物主赐予死亡这一礼物的同时,又将永生的盼望放置在人类心里。这其间的奥妙与张力,值得我一写再写。

我也希望读者在读我小说时,能够停顿下来,进行自己的思考。在思考死亡之后,关于生命的形而上辨析才能展开。对生命意义的终极追问,和面对死亡的绝望感,是硬币之两面:不能解决死亡的绝望,则难以理解生命的意义。

澎湃新闻:在这些老年时光里,朱三小姐、陶小小、杨金泉、严素芬等小说人物的亲子关系都耐人寻味。你对家庭关系、亲子关系有哪些特别的思考?

任晓雯:中国的亲子关系很耐人寻味。儒家传统的“孝”文化,经过现当代历史上一次次大事件的冲击涤荡,变得相当复杂而奥妙。很多中国父母是没有自我的,他们用子女填塞了自我。而很多中国子女则认为“父母皆祸害”,在这个网络话题之下,可以看到很多惊心动魄的故事。书写中国式的亲子关系,有助于深入探讨一个重大文学主题:爱。当代中国式的爱里,有隐蔽的利益逻辑和权力关系,这和“爱是恒久忍耐,又有恩慈”的方式截然不同,值得我们反复体会和书写。

澎湃新闻:你说到“很多中国父母是没有自我的”,但《换肾记》里严素芬这个形象是特别的。和一般“卖肾救儿”、“舍己为子”的母亲不同,她怕死,她追求一个体面又有尊严的晚年。有读者觉得她“自私”,认为她“不肯把肾给儿子”是不对的。但也有读者觉得她拥有了“自我”,即作为一个人,如此选择也无可厚非。这样介于黑白对错之间模糊的暧昧的东西,反而是小说特别迷人的地方,它让我们重新审视曾经“理所当然”的母爱。我好奇,你个人对严素芬这样一个人物怀有怎样的感情和理解?你怎么看待“自私”与“自我”的差异?

任晓雯:我非常理解严素芬,但我尽量不动感情地去呈现她。事实上,严素芬约莫处于人性的中值。写作过程里,我搜索过相似的新闻事件,见到有的母亲为了逃避换肾,甚至不惜抛弃子女,消失无踪。这当然是极端而稀少的事件。但幻想在现实世界中,存在一个对他人毫不计较全然奉献的人,完全是出于人性的乌托邦想象。很多时候,所谓“无私”在得不到回报时,就会变成让人透不过气的情感勒索。当然,在实际写作中,我并不刻意区分“自私”与“自我”,也无意于进行伦理学探讨。因为避免写作失败的要诀之一,就是不要论断自己笔下的人物。

澎湃新闻:这几个短篇的主人公都让我想到一句老话——“可怜之人必有可恨之处,可恨之人必有可悲之苦”。你对这句话有怎样的解读?

任晓雯:在伊甸园中,上帝对亚当夏娃说,分辨善恶树上的果实你们不能吃,吃了会死。从那刻开始,亚当夏娃就注定了要去吃那被禁止的果实。这就是人有罪的天性。给人类自由选择的能力,人类必然选择堕落。而每种堕落的选择,必然承受相应的惩罚。蛇要匍匐行走,女人要饱尝生育痛苦,男人要把汗水洒在遍布荆棘的田野里。而后人类发生的一切可怜、可恨、可悲之事,都不过是重演这一最初的事件。

澎湃新闻:评论家曹霞说,在当代文学中 ,在史铁生、贾平凹、苏童等人那里,“疾病”依然与历史的维度、国家的巨变、村庄等宏大命题之间有着千丝万缕的联系。但在“70后”笔下,“疾病”携带着的象征越来越个体,也越来越微观。在《换肾记》中,“疾病”就是“疾病”,没有隐喻,仅仅是一种状态,但也是人性的“实验剂”。我还看到,在《朱三小姐的一生》《别亦难》《杨金泉之死》《迎风哭泣》甚至《郝家县奏鸣曲》都写到了“疾病”,有特别的用意吗?

任晓雯:“疾病”是一个身体性概念。疾病提醒我们身体的有限和脆弱。所谓“沉重的肉身”,灵魂想要飞翔,身体却将我们拖坠到泥土里。尤其是中老年之后,对疾病有多熟悉,就对身体的脆弱有多了解。“你们心灵固然愿意,肉体却软弱了。” 灵魂不得不屈就身体。我们活着,为的是喂养身体,包裹身体,满足身体的欲望,维护身体的运转,修补身体的残损。但我们又不能仅仅是呼吸着的行尸走肉。在生命的某些时刻,灵魂会面对如此巨大而盲目的消耗,发出一声刺耳的惊叹。而我的短篇小说,正是想写作这样的时刻。

澎湃新闻:《朱三小姐的一生》共收录6个短篇,围绕个人与家庭,它们把“生老病死”“亲友爱情”全都写到了。比起《浮生二十一章》,你觉得《朱三小姐的一生》这个短篇系列有哪些不同?在写作中,你是否想过改变或突破什么?

任晓雯:《浮生二十一章》是一种形式创新。二十一篇人物素描,最初在报纸上连载,字数局限在两千,没有太多情节迂回的空间。两千字的人生,不得不剔除非常态和戏剧化。我让人物从最初开始,就粘连在社会图景里。让他们的年龄、出生、经历,尽可能参差。就像用一枚枚浮子,标志出旋涡的方向。这种对历史进行微观叙述的意图,使《浮生》拥有了“非虚构写作”般的气质。

《朱三小姐的一生》里的篇目,是常规的短篇小说写法,完全是虚构性的,不乏荒诞和不可能性。围绕尽可能丰富的文学主题,做出尽可能多的人性探讨。

写作肯定是需要改变的。我希望自己的每部作品都不一样。把每部作品尽己所能写到极致,然后换一个方向再写。创作的乐趣正在于此。谁知道下一部会怎样呢?我自己都很期待。

澎湃新闻:另一方面,你认为哪些东西在你的短篇写作中是一以贯之的?

任晓雯:语言风格、漫长南方生活留下的记忆、可能还有一些隐秘的迷恋和偏好吧。我在语言上会有细微调整,比如《朱三小姐的一生》里的句子,比《浮生二十一章》的略略长一点。但我对认定的语言风格是很坚持的,那就是:糅合了古语和沪语的口语化写作。曾有读者给我留言,说打开一本杂志,随意看到一段,感觉很像是我写的,翻过去看作者名字,果然是我写的。能够被读者认可辨识度,我感到很高兴,因此过了两三年都还记得。

除了语言之外,其他一以贯之的东西,则并非出于坚持。我希望自己能够不断拓展各种可能性,但毕竟局限于经验和偏好。能走多远,就走多远吧。

澎湃新闻:很多人说新人写作要从短篇开始,但也有人说短篇的人物刻画、节奏控制、简约生动和留有余味其实很难。你认为写短篇的难度在哪里?比起写长篇,你会觉得写短篇“不够自由”吗?

任晓雯:我经常在写作中感觉“不够自由”,这无关作品的篇幅。写到得心应手时,自由得要飞起来;写不顺手的时候,每一个字都是枷锁。但奇妙的就是,往往是在“不够自由”的时候,写作才有真正的长进。

说到难度,从写作技术层面看,当然是短篇长篇,各有所难。如果铺开来讲述,我可以给你说一万字。另一方面,单从作品以外的因素看,我则可以确定短篇更难。短篇需要一击而中。如果击不中,就是个失败的短篇。但长篇很难失败。一个长篇如果能被写完,有那么多字堆在那里,总归算是一桩普通人无法做成的事情。

就市面上看到的长篇而言,很多时候写完就是胜利,字数能够遮掩许多的平庸。评论家怜悯长篇写作者注入的光阴和体力,更容易对长篇做出过分宽容的评价。相比之下,短篇小说遭受的待遇则要刻薄许多。需要有不计成本的热爱,才能让一个人坚持写作短篇小说。

澎湃新闻:就阅读兴趣而言,你更喜欢读长篇还是短篇?为什么?就影响而言,哪种小说对你的写作滋养更多?

任晓雯:长篇短篇都很喜欢,它们一样地滋养了我。非要说的话,更喜欢长篇一点点。因为遇到真正的好小说很难。遇到好的长篇,可以慢慢读。好的短篇一下子就读完了。

澎湃新闻:疫情时期你的生活状态是怎样的?最近正在创作什么作品?

任晓雯:我平时就很宅,生活状态没什么变化。生活对写作的刺激是缓慢而间接的。有些触动我的事情,要放几年才会去写。而有些事情到了最后,压根就不想写了,因为情绪来了又走,经过时间过滤,它们带给我的刺激显得表面而廉价。

我最近在写一部长篇,它源于2016年夏天发生的一桩公共事件,当时对我造成巨大的心理冲击。我知道自己肯定会把它写成长篇小说。时隔四年之后,我把那则北方故事,移植到了一个虚构的南方小镇,并卷入几十年的人情历史。当然,倘若要问具体是什么事件,我姑且卖个关子吧。

相关新闻

版权所有:西南作家网

国家工业信息化部备案/许可证:黔ICP备18010760号 贵公网安备52010202002708号

合作支持单位:贵州省纪实文学学会 四川省文学艺术发展促进会 云南省高原文学研究会 重庆市巴蜀文化研究中心

投稿邮箱:guizhouzuojia@126.com QQ1群:598539260(已满) QQ2群:1042303485