——曾祖父罗安鸿那辈人的那些事

在历史的长河里,在岁月的年轮中,曾祖父罗安鸿生前尊老爱幼、成家立业、道德为本、清廉耿直、两袖清风、德高望重、安土息民的人品与官品,备受世人敬仰。

一年一清明,一岁一追思。每年时逢清明节期间休假回家祭祖,家父和寨子上的长辈们总要滔滔不绝地回忆讲述起曾祖父罗安鸿的传奇故事来……为了铭记历史,传承后人,年老的族人们曾多次嘱托我要把曾祖父的传奇故事记录下来,以便后人们永世不忘,世代相传。

后裔在罗安鸿坟前祭拜

曾祖父罗安鸿生于清朝光绪七年年间庚辰年(1880年)腊月十九日,殁于二十世纪己亥年(1959年)腊月十九日,世寿七十九岁。原配吴氏生子罗民善,吴氏病逝后,续配王氏,生子罗民钰、罗民美、罗民顺及女儿罗文珍。曾祖父一生共育四子一女,今有后裔两千多人遍布省内外。

曾祖父的轶闻趣事我知道得不多,从我懂事记忆之日起,只能据长辈们茶余饭后的闲谈中略窥一二,再从只言片语中还原他的真实形象:穿戴整洁,满脸络腮胡,披肩发,时披时辫,中等个子,身高一点七米左右,头大花心高,长得墩实,一把银亮的山羊胡挂在下巴上,双眼却矍铄有神。

耳濡目染代代相传滋养孝义之风

孝亲敬老焐热被褥冬季父母安睡

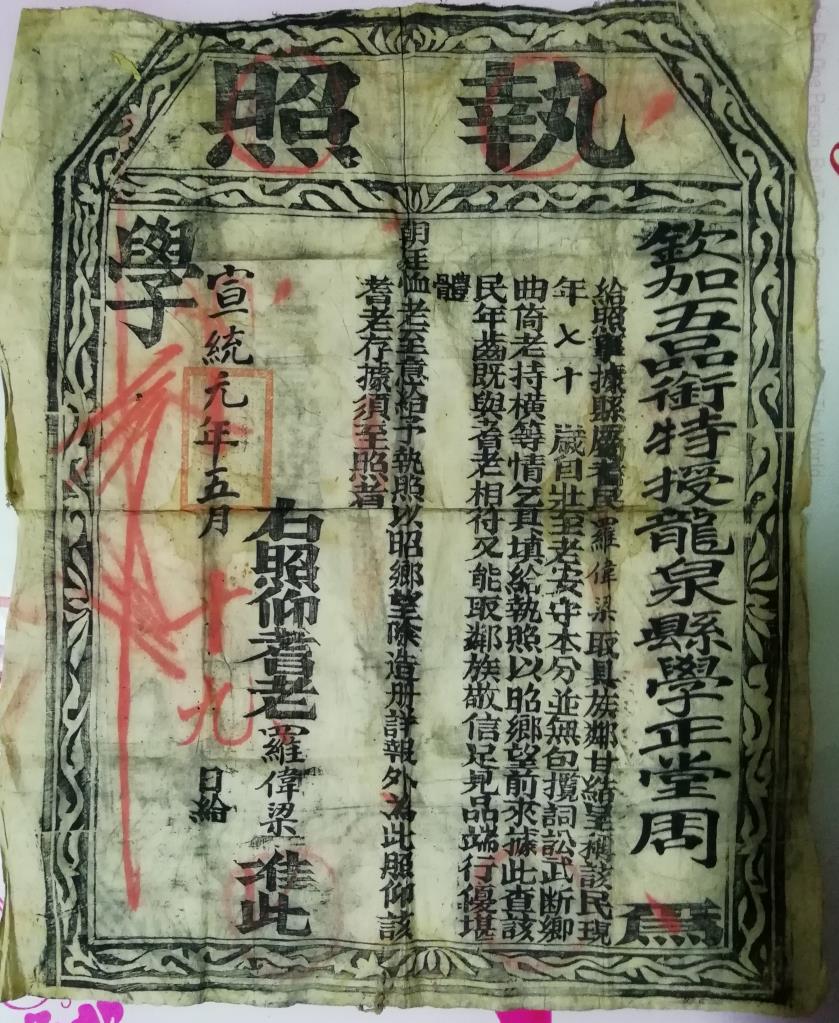

先祖家风虽不华丽,但很朴实。曾祖父年少时曾读过私塾,其父罗纬梁,出生于清朝道光十九年己亥年(1839年)六月十六日,清朝同治年间贵州武举人,在宣统元年己酉年(1909年)五月十九日年满七十岁时,由龙泉县学正堂加封“耆老”称号并颁发执照,民国元年壬子年(1912年)六月十七日丑时殁,世寿七十三岁。其母亲陈氏,娘家是今凤冈县王寨镇土璜村人。

罗安鸿父亲罗纬梁执照

水有源,源远流长;树有根,根深叶茂。父母是源,父母是根。《孝经》中也提出:“天地之性,人为贵;人之行,莫大于孝。”自幼在父母亲言传身教下和耳濡目染中的曾祖父,深知“孝心”与“孝行”的道理,用“孝行”默默诠释“孝心”。

罗安鸿孙子罗广祥(右一)与堂兄罗安鸿孙子罗广才(左一)讲述爷爷生平故事

奶奶生前常常给我们兄弟姐妹讲述曾祖父孝敬父母亲的故事,八九岁时的曾祖父,就已经懂得孝顺长辈的道理。据说在寒冷的冬天,为了让父母亲能够温暖入睡,每晚睡前,年幼的曾祖父都会先钻进父母亲的被窝,用自己的体温将冰冷的被褥焐热后,然后再请父母亲安睡。

曾祖父敬老爱老父母亲的美德故事,至今一直在家族中流传。

廉洁本心民众敬仰连任四届区长

清者自清邪不压正心无所惧正派

民国时代,为了方便地方治理,设立了区一级的行政区划,每个区设有区长负责行政工作,类似于县级行政区划中的县长,这样的行政区划体系在民国时期较为常见。

查询相关史料获知,现在的凤冈县,明朝永乐十二年四月(也就是1414年)改名龙泉县,清代沿用此名,属石阡府。民国十九年(1930)改名凤冈县,1958年撤凤冈县,并入湄潭县。1961年,分县复置,恢复凤冈县。

曾祖父在民国时期曾连任四届凤冈县南二区区长,为官期间秉公办事,一视同仁,两袖清风,一尘不染,不走邪门歪道。他没有行过一次贿,也没有收受过任何人的礼物,生活很清贫,一丝不苟的精神有口皆碑,树立了清廉的典范,深受民众敬仰,方圆几十里的乡民都敬称“罗清官”。

曾祖父四次连任区长,旋起旋伏,不计个人荣辱。任职期间,也有一些品行不端的无德无才之人试曾栽赃陷害诬告曾祖父,后经民国政府相关部门审查调查完全是子虚乌有,均已“告人不以其实”而告终。澄清正名后,在他宁愿辞官的情况下,民国政府做曾祖父的工作继续履职尽责。

“南二区区长这个位置,只有罗安鸿才坐得住。”曾祖父办事公道,为人正派,所以在当地的乡民中威望颇高,赢得了方圆几十里的口碑。

之后也有任职南天桥二区区长的,多数是手长口大、心黑眼红、贪污受贿、财迷心窍的秉性,由于德不配位,期间不是被土匪谋杀亦或被民国政府依法查办。

新修街市百里之外永兴“偷泥”撒街

喜看今朝“十里长街”惊艳蝶变繁盛

赶场,是一种民间风俗,北方叫“赶集”,南方称作“赶场”“赶山”亦或“趁墟”。民国时期,南二区的漆树坪(今漆坪)有“赶场”场期,一次,当地一“大爷”竟奚落天桥这边的一个赶场人讥讽道:“你们天桥连个街都修不起,赶到我们漆树坪来了”。曾祖父闻言后,叹了口气发誓说:“要吃糍粑各人打一碓”。于是便组织乡贤便把天桥建街“赶场”的事宜纳入重要议事日程。筹备建街期间,部分乡贤非要把街修建在今天桥街下场口的凉桥、杨家沟一带,曾祖父却从长远大计考虑到这一带下去还有聚家沟、梓柏沟尽是良田万亩的“堰水田”,旱涝保收,占用可惜。于是便提议把街修到观音洞处朝上走,这一带石旮旯多,土壤贫瘠。

阴阳先生选好吉日良辰后,曾祖父带上乡贤三人便启程,徒步前往百多里之外的湄潭永兴街“偷泥”撒街,举办建街启动仪式。

湄潭永兴,原名马桑坪。明洪武年间,明太祖朱元璋实行“屯田制”而渐兴村落,明万历二年(1574年)开市更名为永兴场,明清时期市场繁荣,帮会、会馆、商号应运而生、因时而建,呈现出“万商辐凑、百货云集”的景象,曾是历史上黔北四大重镇之一(一打鼓、二永兴、三茅台、四鸭溪),是重要传统商贸集散地。

那是夏末秋初的一天,曾祖父一行头天徒步从天桥出发入驻永兴场旅馆一晚稍作休整后,第二天晚上趁着夜深人静之时,穿着长衫的曾祖父来到永兴街上最繁华的街心处,取出藏于腰间的“鹰嘴锄”,俯下身子用小锄轻挖泥块,然后用手捧于长衫前襟兜好后,趁着夜色又马不停蹄地徒步赶路,抵达天桥后已是第三天凌晨五点,曾祖父们便及时开始举行建街“撒泥”仪式,“撒泥”仪式从观音洞处一直撒到围子孔大田处泥巴才撒毕,其寓意是托福“永兴”街的泥巴,以后的街往上面延伸拓展,乡角越来越宽广,赶场越赶越闹热。

版权所有:西南作家网

国家工业信息化部备案/许可证:黔ICP备18010760号 贵公网安备52010202002708号

合作支持单位:贵州省青年文学研究会 四川省文学艺术发展促进会 云南省高原文学研究会 重庆市巴蜀文化研究中心

投稿邮箱:guizhouzuojia@126.com QQ1群:598539260(已满) QQ2群:1042303485